目录

快速导航-

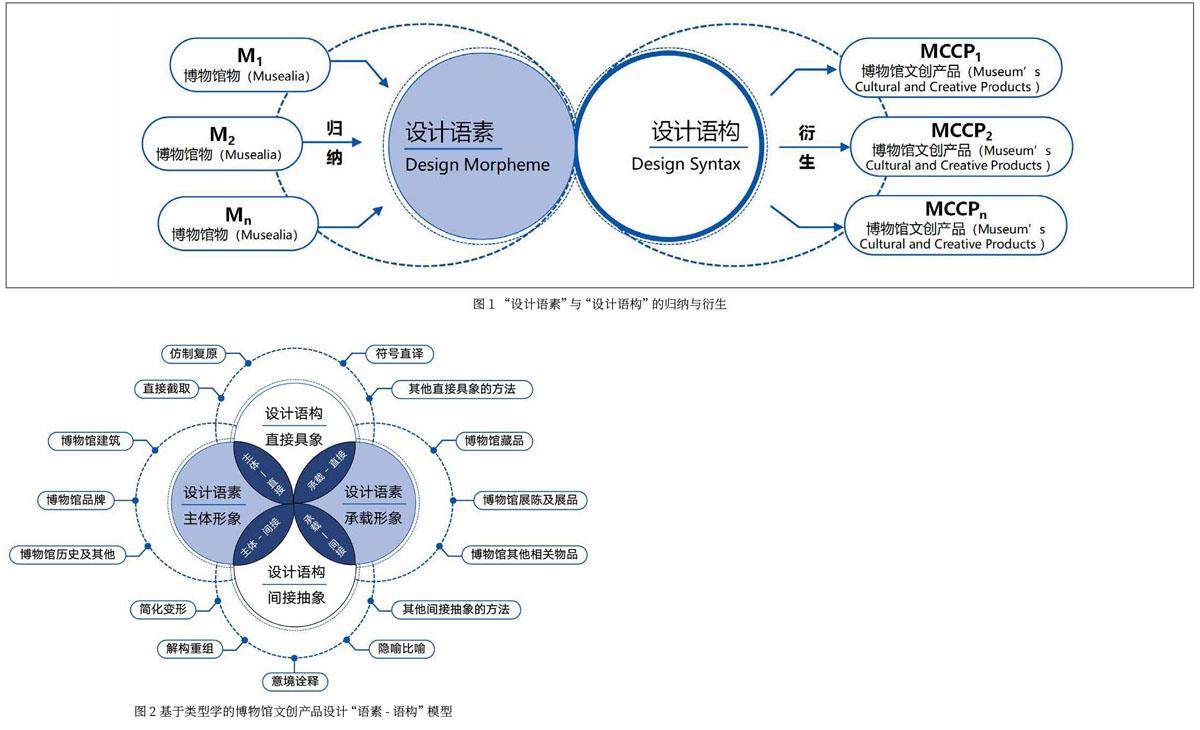

关注思考 | 基于类型学的博物馆文创设计研究

关注思考 | 基于类型学的博物馆文创设计研究

-

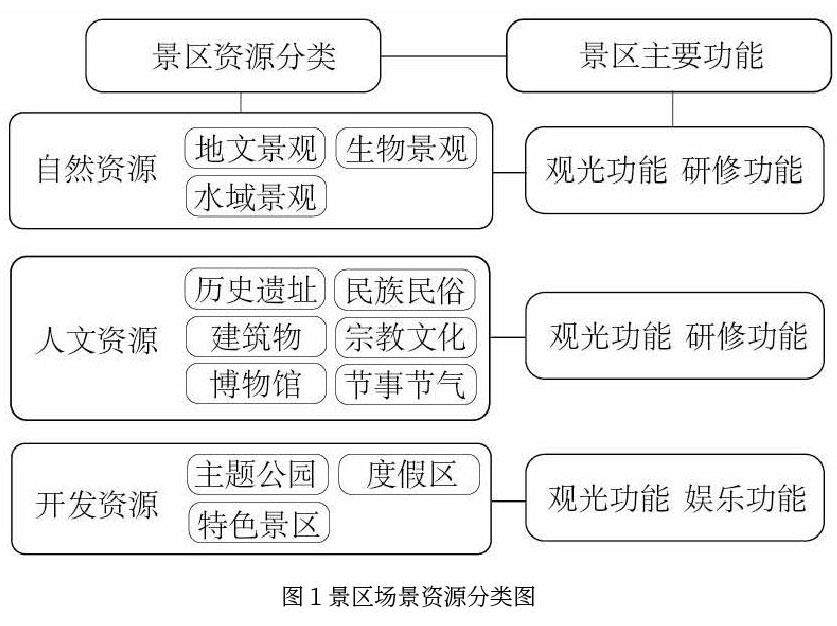

关注思考 | “图像”与“意象”双重驱动下的景区文创产品设计研究

关注思考 | “图像”与“意象”双重驱动下的景区文创产品设计研究

-

关注思考 | 景泰蓝文创产品的创新设计方法与实践

关注思考 | 景泰蓝文创产品的创新设计方法与实践

-

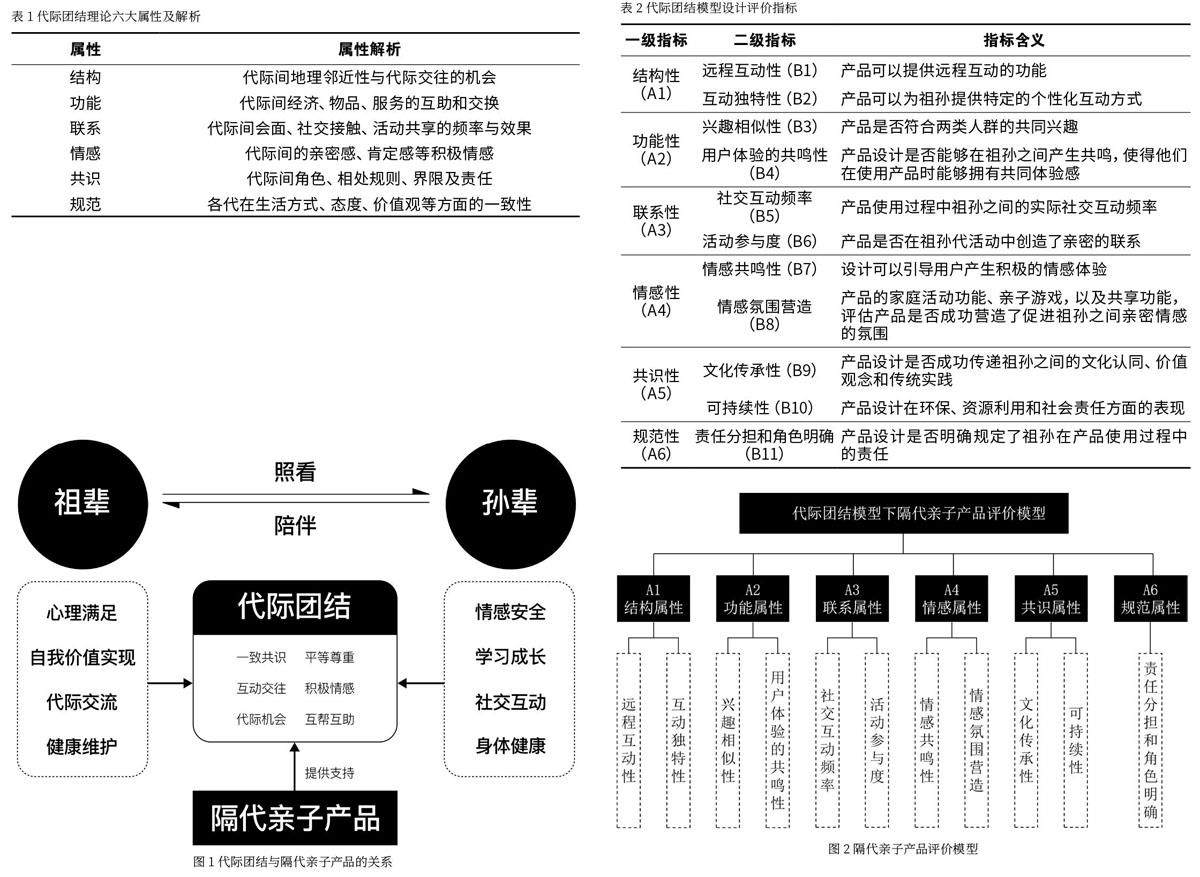

关注思考 | 基于代际团结模型的隔代亲子产品设计研究

关注思考 | 基于代际团结模型的隔代亲子产品设计研究

-

关注思考 | 基于战国采桑宴乐攻战铜壶纹样的城市地铁壁画设计

关注思考 | 基于战国采桑宴乐攻战铜壶纹样的城市地铁壁画设计

-

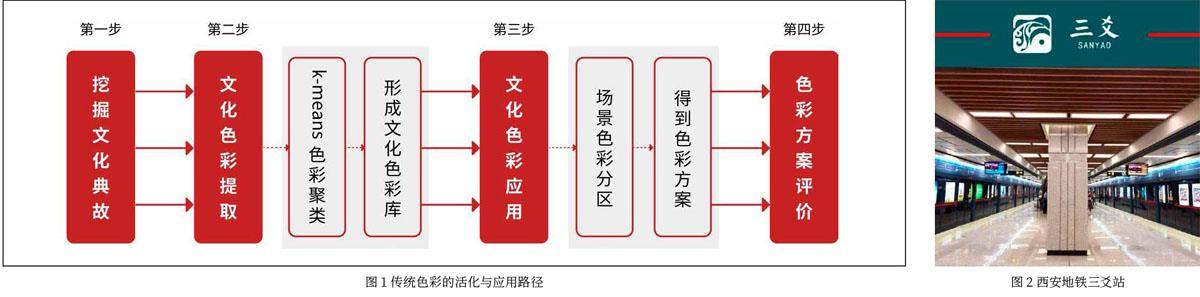

关注思考 | 地域传统色的“重归”

关注思考 | 地域传统色的“重归”

-

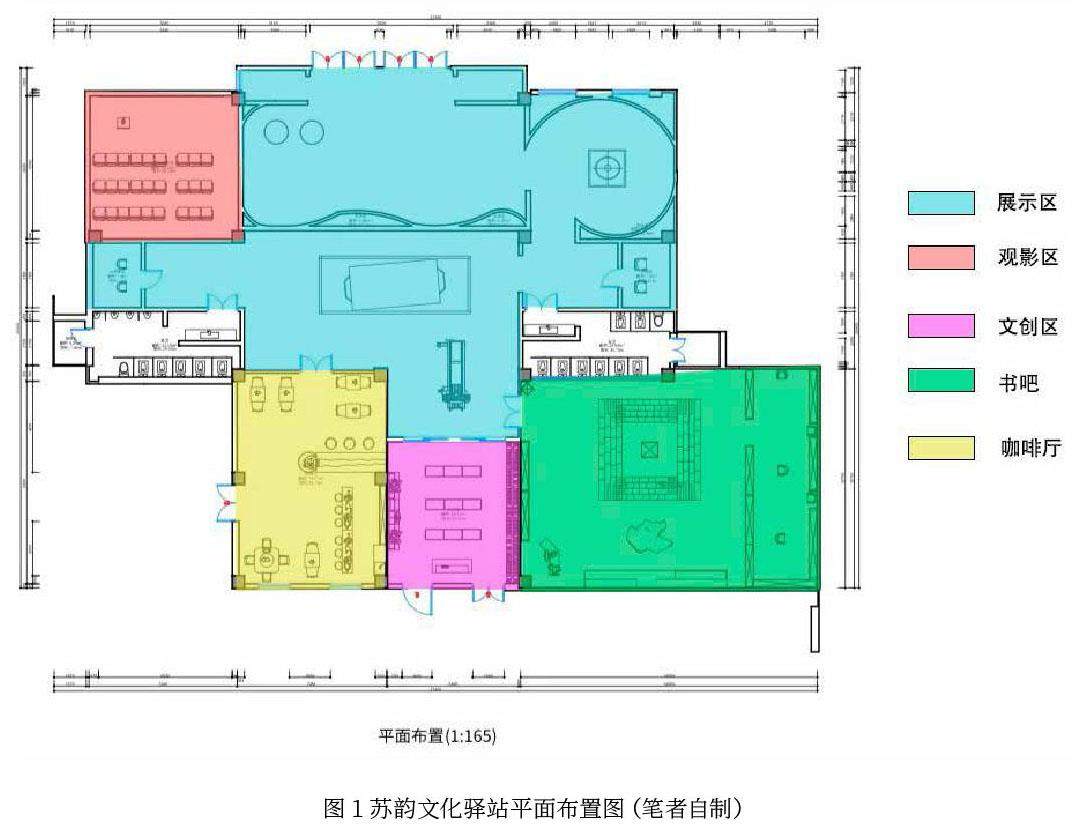

关注思考 | 苏州地域性文化元素在空间中的提取和运用

关注思考 | 苏州地域性文化元素在空间中的提取和运用

-

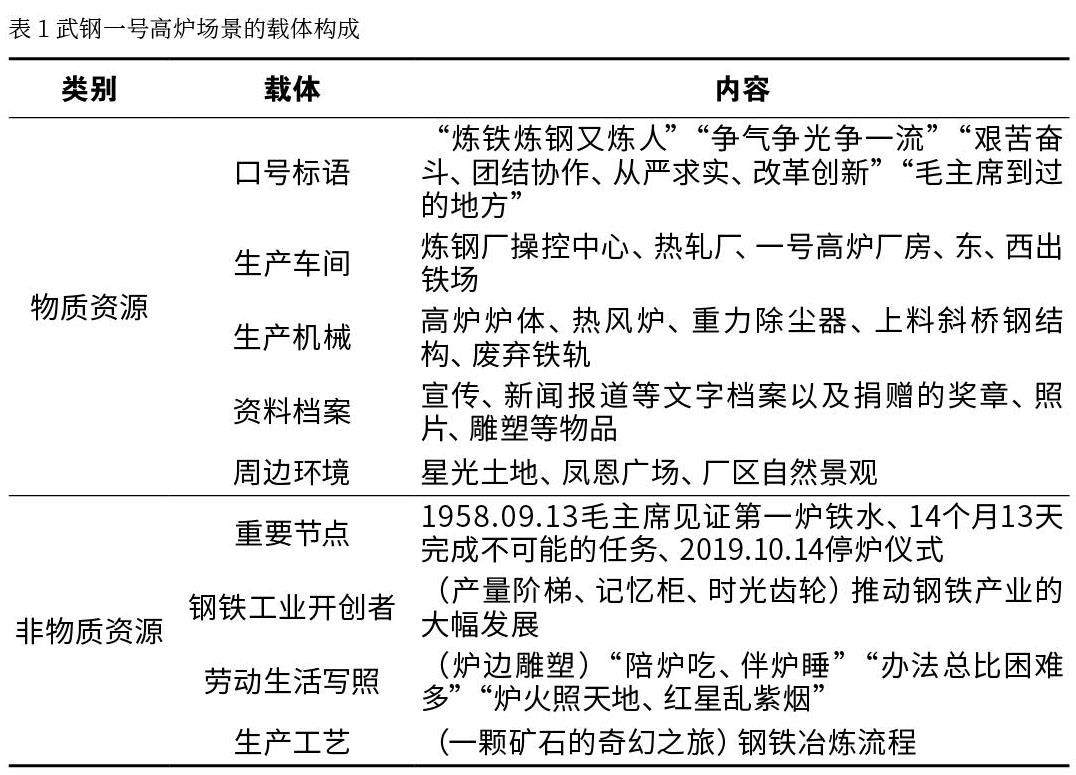

关注思考 | 武钢一号高炉工业遗产的文旅体验设计策略及实践研究

关注思考 | 武钢一号高炉工业遗产的文旅体验设计策略及实践研究

-

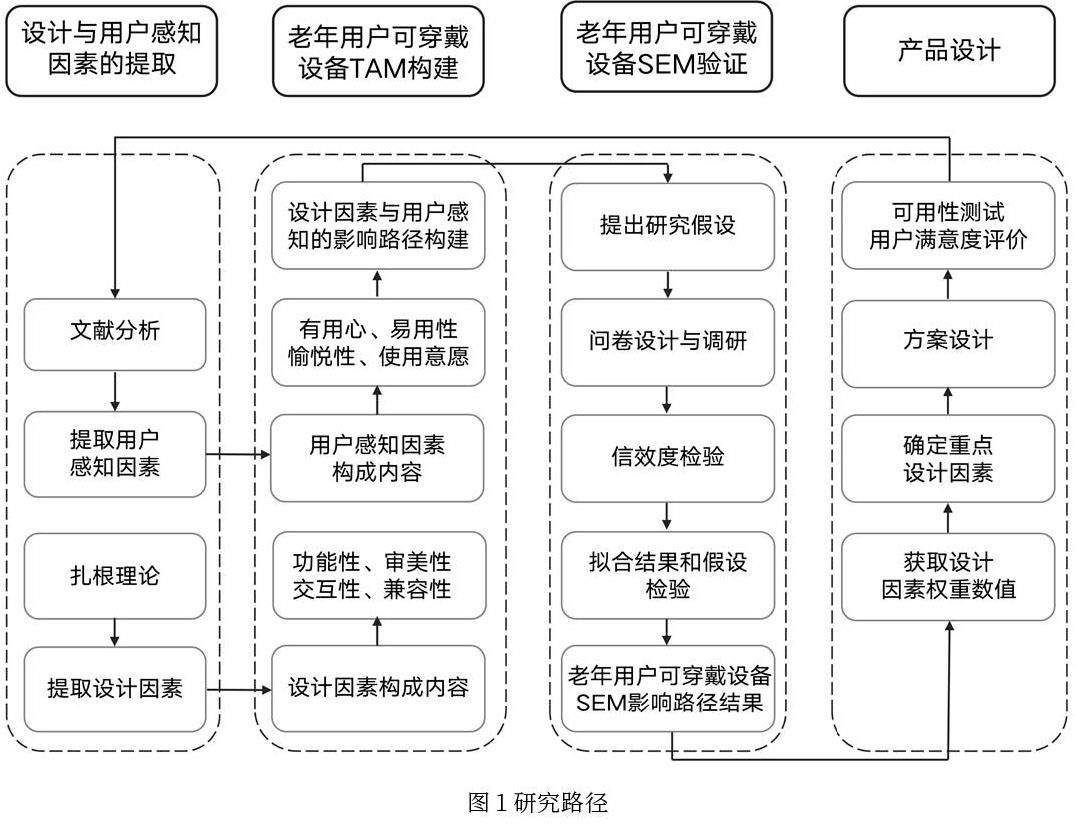

关注思考 | 基于TAM-SEM模型的老年用户可穿戴设备设计研究

关注思考 | 基于TAM-SEM模型的老年用户可穿戴设备设计研究

-

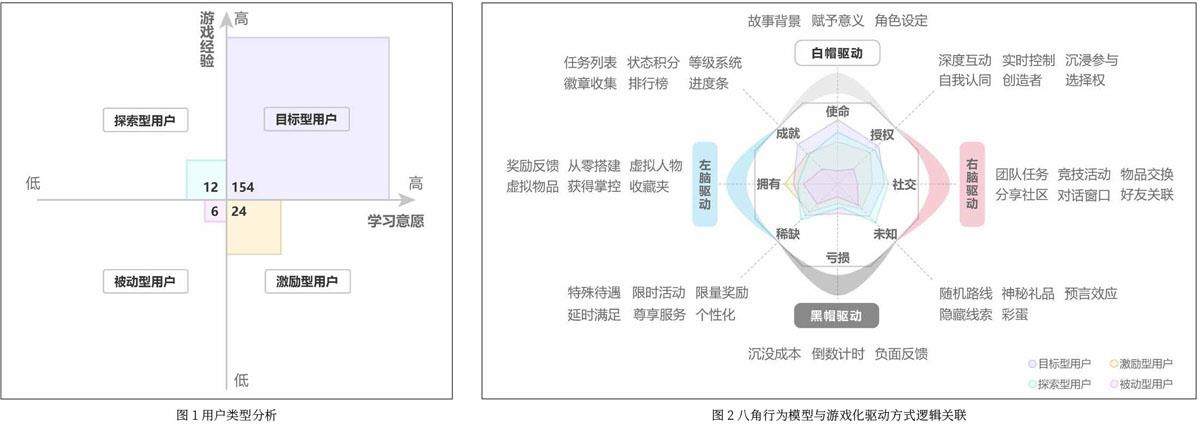

关注思考 | 基于八角行为模型的文旅APP设计策略研究

关注思考 | 基于八角行为模型的文旅APP设计策略研究

-

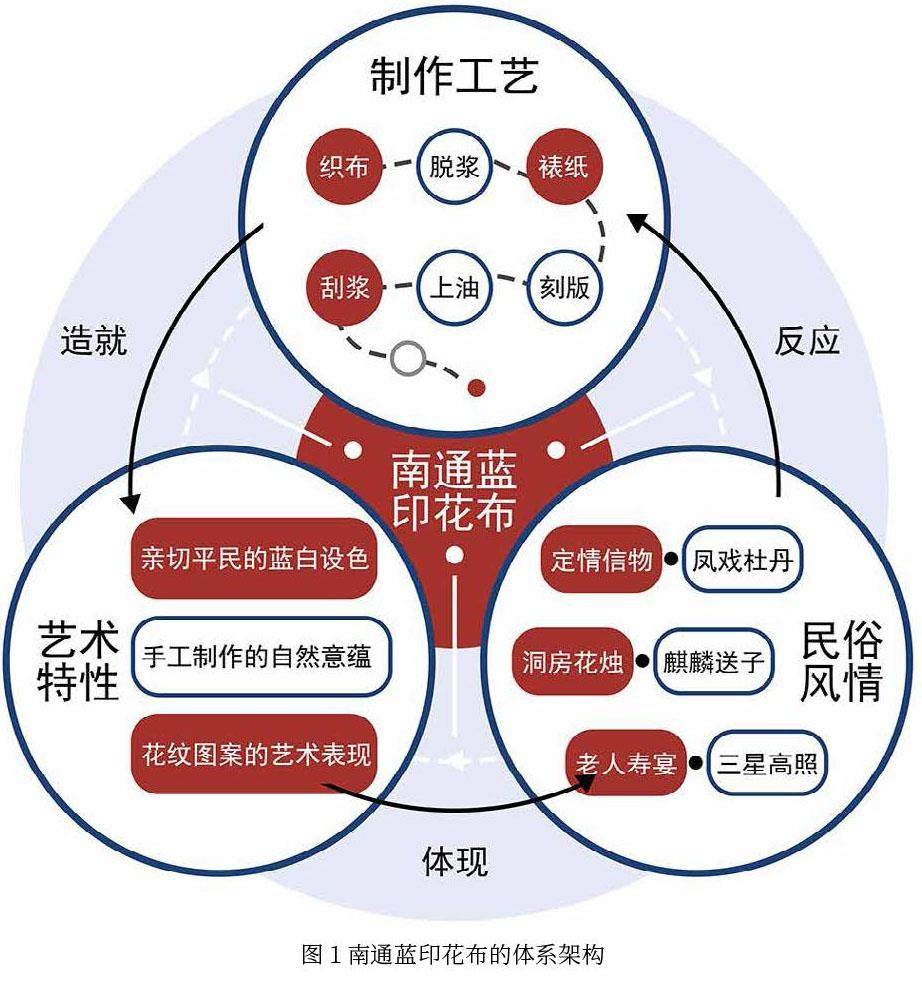

关注思考 | 基于服务设计理念的南通蓝印花布非遗活化APP设计研究

关注思考 | 基于服务设计理念的南通蓝印花布非遗活化APP设计研究

-

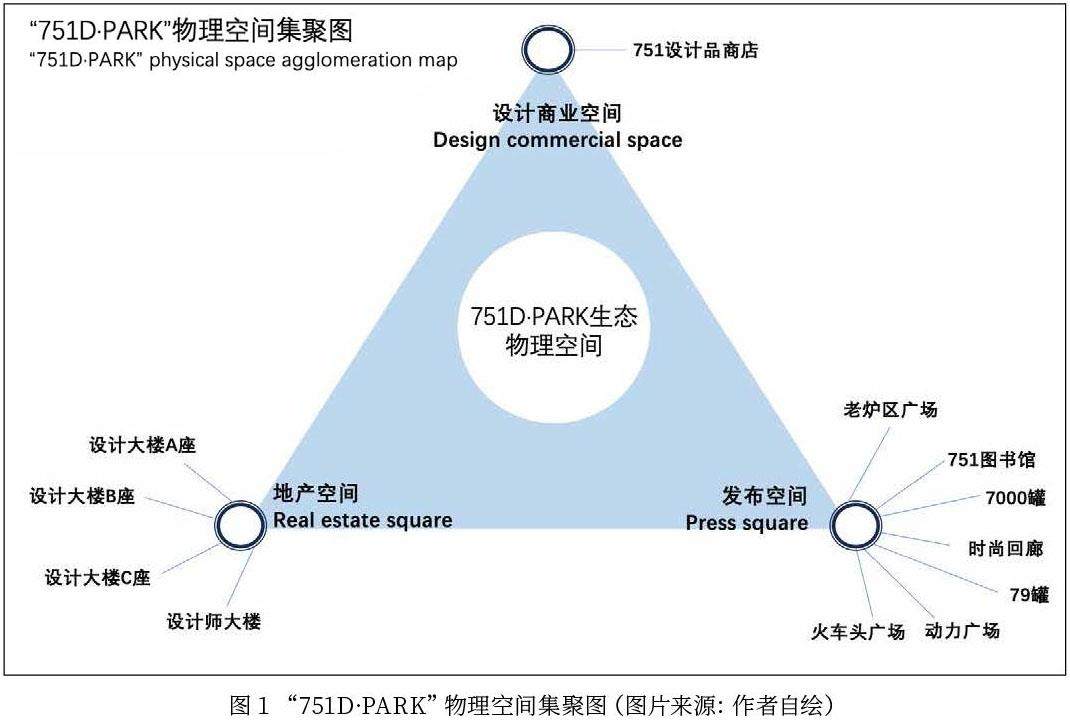

关注思考 | 交叉学科视角下的设计集聚研究

关注思考 | 交叉学科视角下的设计集聚研究

-

关注思考 | 哈尼图腾的现代演绎:白鹇乌神话故事在婚嫁首饰设计中的创新应用

关注思考 | 哈尼图腾的现代演绎:白鹇乌神话故事在婚嫁首饰设计中的创新应用

-

专题稿件 | 数字技术赋能设计应用

专题稿件 | 数字技术赋能设计应用

-

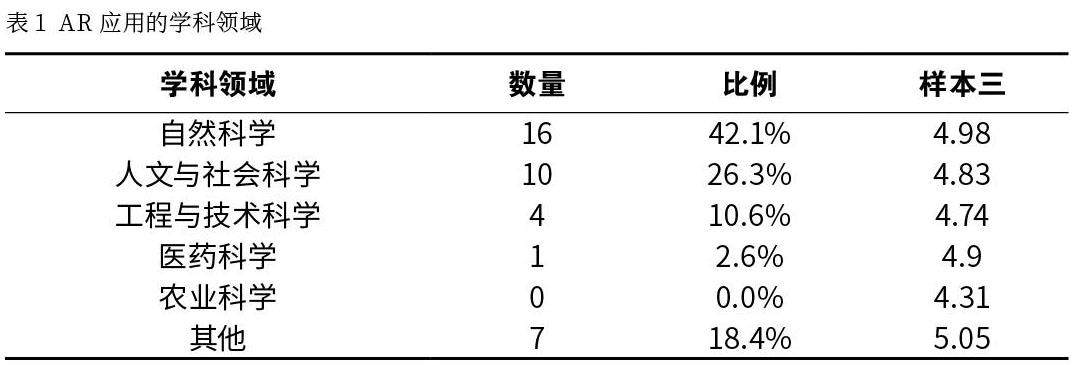

专题稿件 | 基于媒介情境理论的研学AR交互设计

专题稿件 | 基于媒介情境理论的研学AR交互设计

-

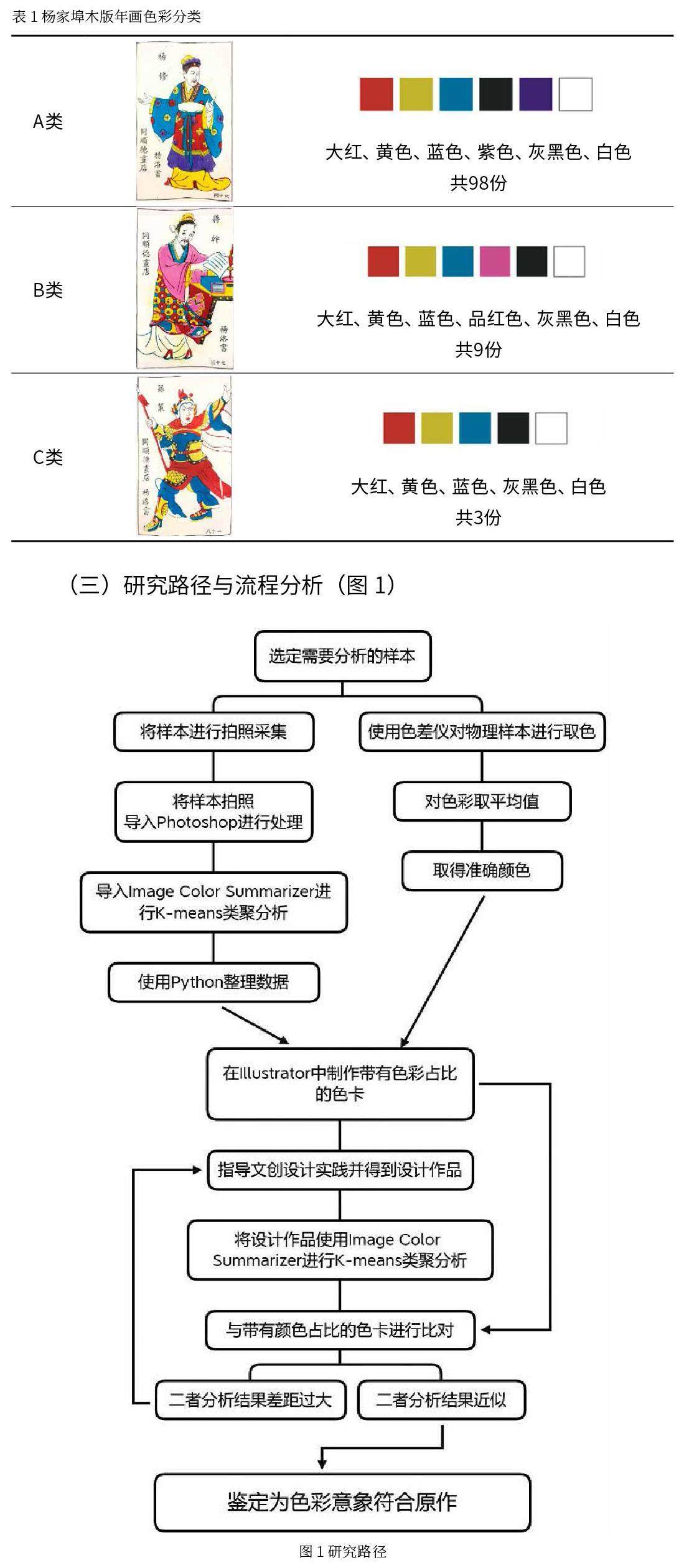

专题稿件 | 基于K-MEANS聚类分析法的杨家埠木版年画色彩数字化研究

专题稿件 | 基于K-MEANS聚类分析法的杨家埠木版年画色彩数字化研究

-

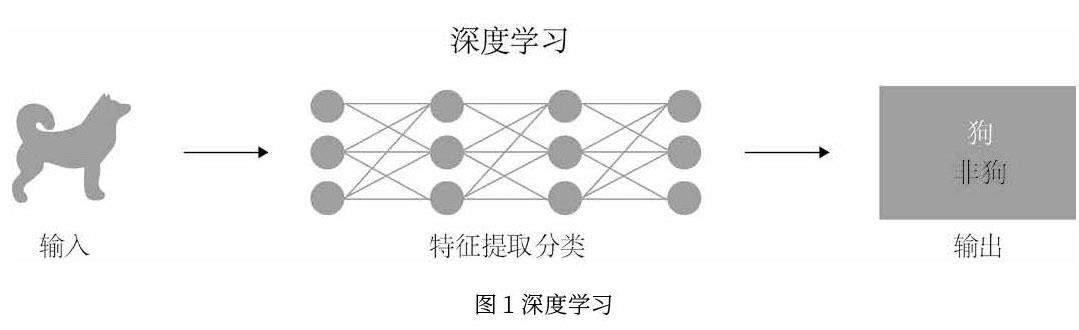

专题稿件 | 人工智能技术在传统图案传承与再设计中的应用研究

专题稿件 | 人工智能技术在传统图案传承与再设计中的应用研究

-

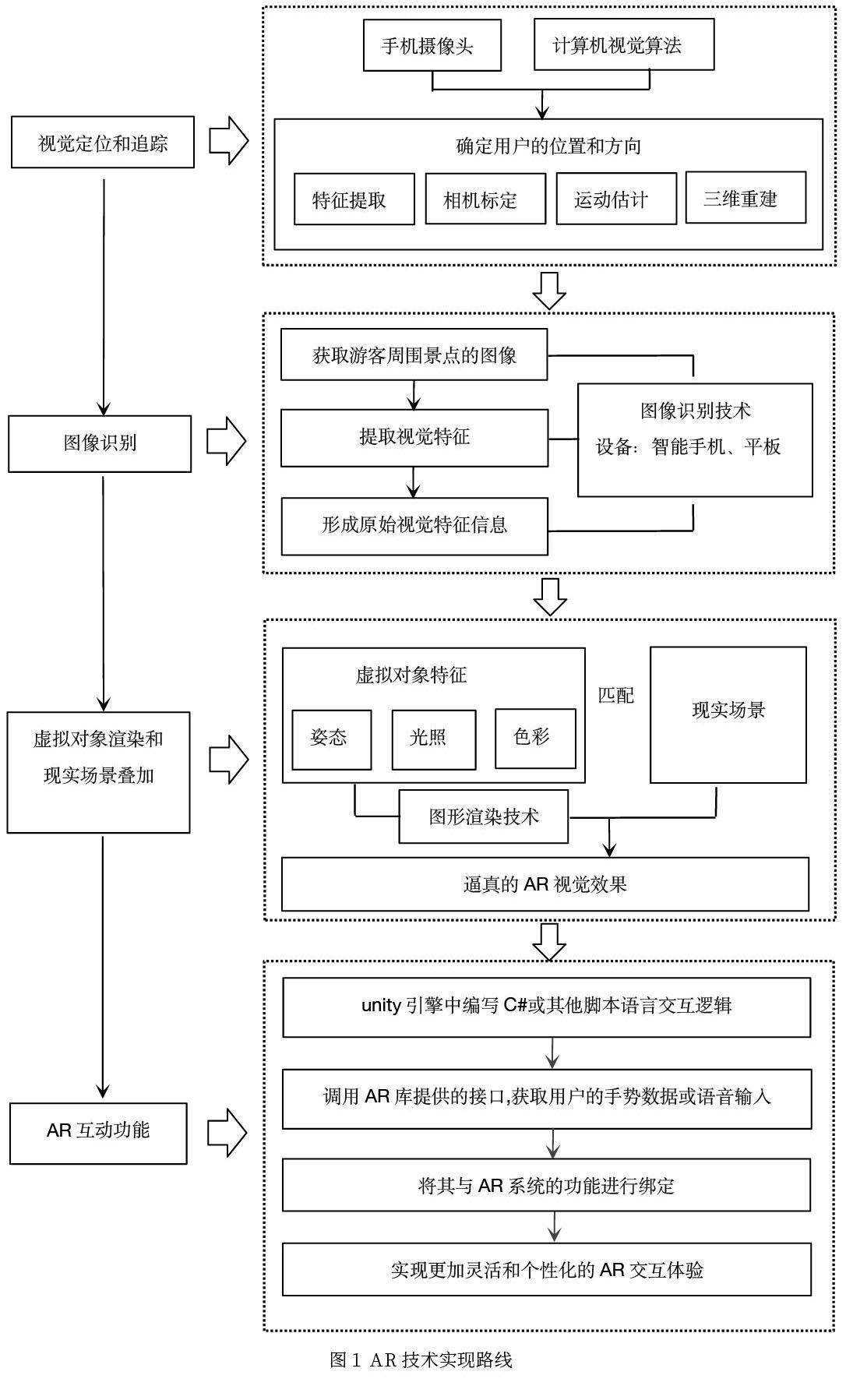

专题稿件 | 基于AR技术的旅游景区户外大场景设计研究

专题稿件 | 基于AR技术的旅游景区户外大场景设计研究

-

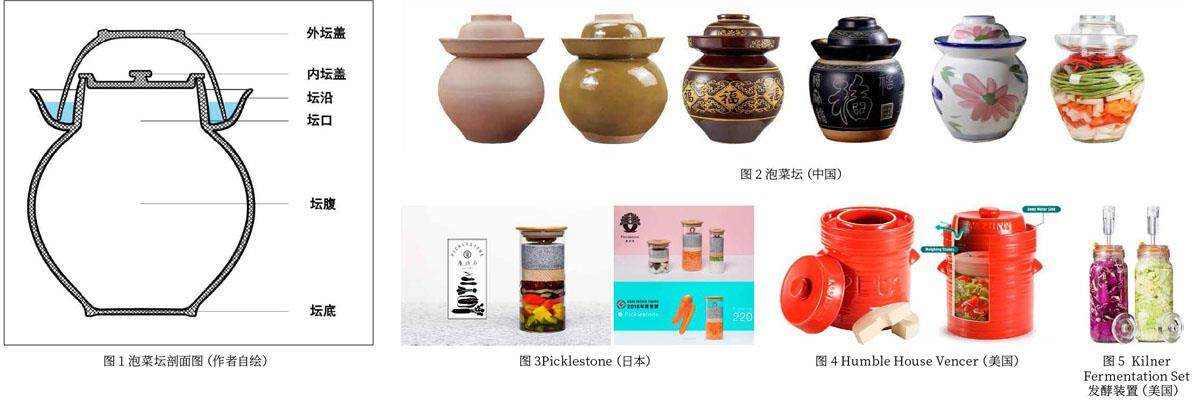

专题稿件 | 从传统技艺到现代科技:泡菜坛器型演变与智能化设计探索

专题稿件 | 从传统技艺到现代科技:泡菜坛器型演变与智能化设计探索

-

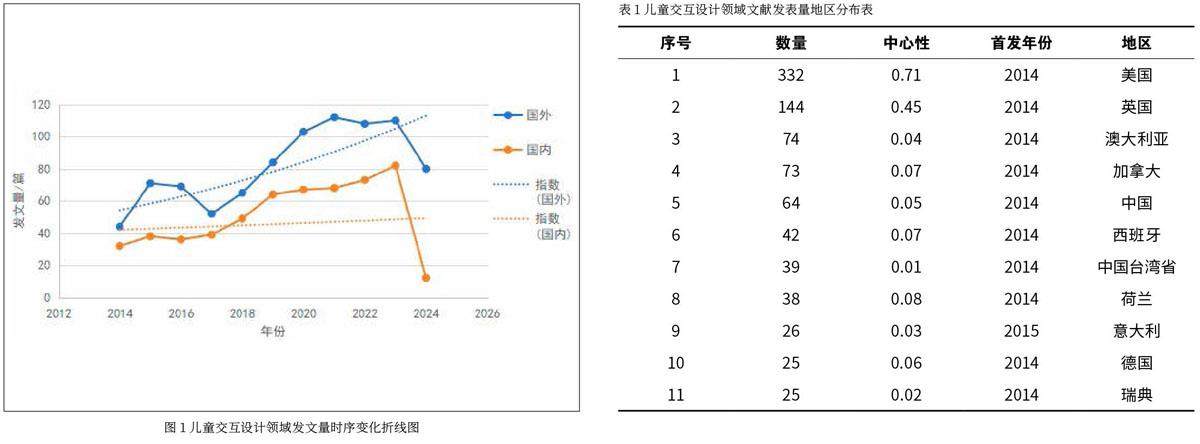

理论研究 | 基于CITESPACE的儿童交互设计研究发展与趋势分析

理论研究 | 基于CITESPACE的儿童交互设计研究发展与趋势分析

-

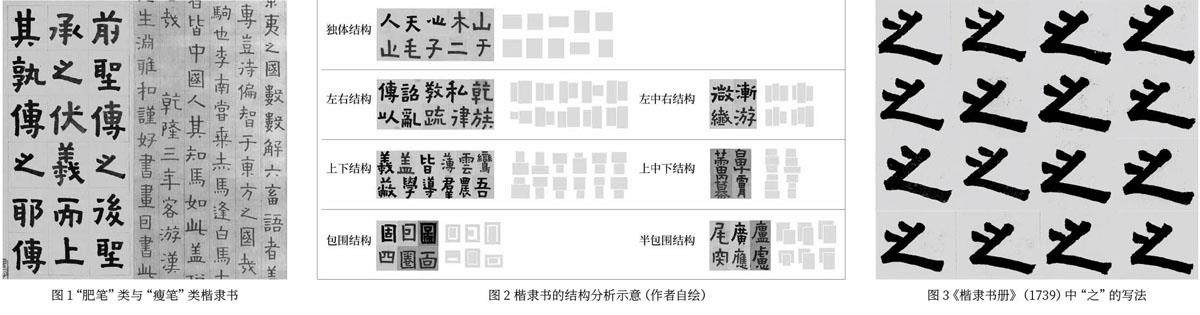

理论研究 | 基于金农楷隶书的字库字体设计方法研究

理论研究 | 基于金农楷隶书的字库字体设计方法研究

-

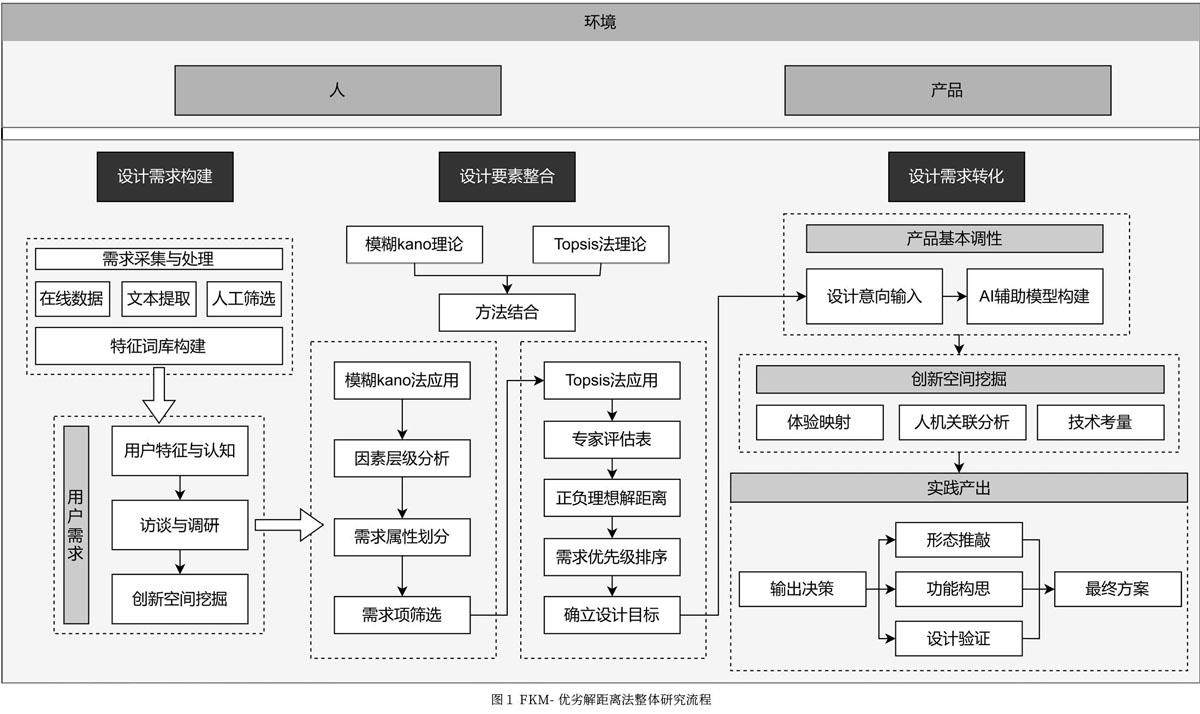

理论研究 | 基于FKM-优劣解距离法的产品创新设计研究

理论研究 | 基于FKM-优劣解距离法的产品创新设计研究

-

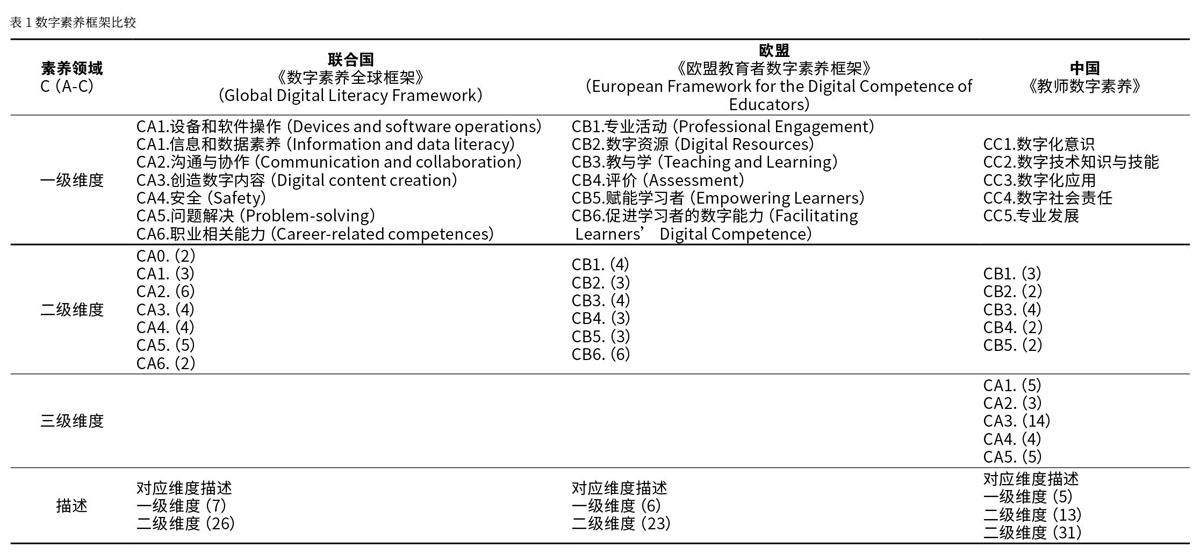

设计教育 | 数智背景下中职服装专业教师数智素养与培训模式

设计教育 | 数智背景下中职服装专业教师数智素养与培训模式

-

学研探索 | 基于感性工学的凸腹体男性POLO衫格纹设计研究

学研探索 | 基于感性工学的凸腹体男性POLO衫格纹设计研究

-

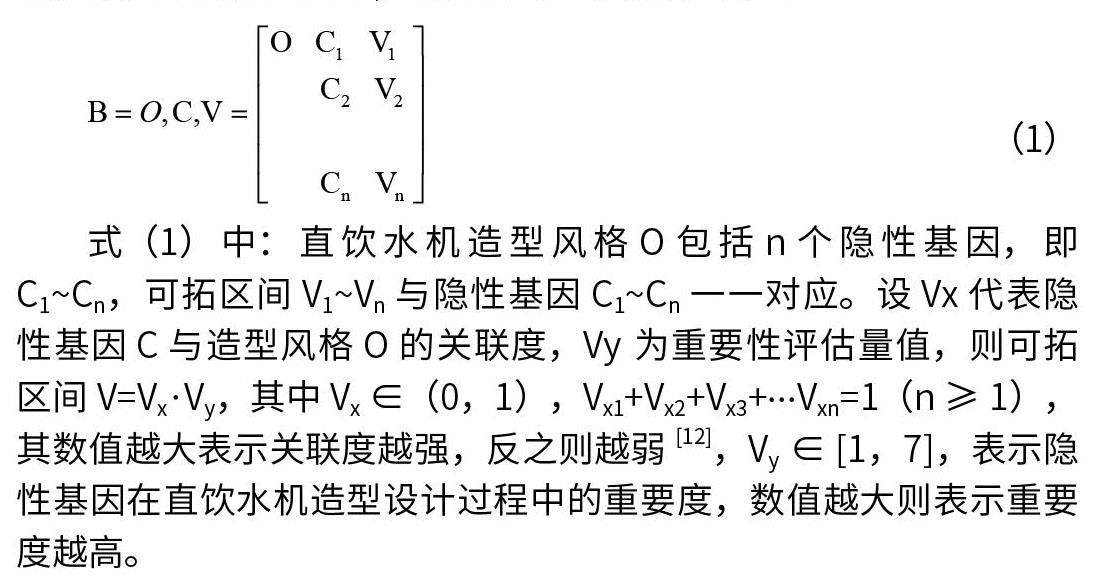

学研探索 | 基于基因约束和可拓语义的直饮水机造型设计研究

学研探索 | 基于基因约束和可拓语义的直饮水机造型设计研究

-

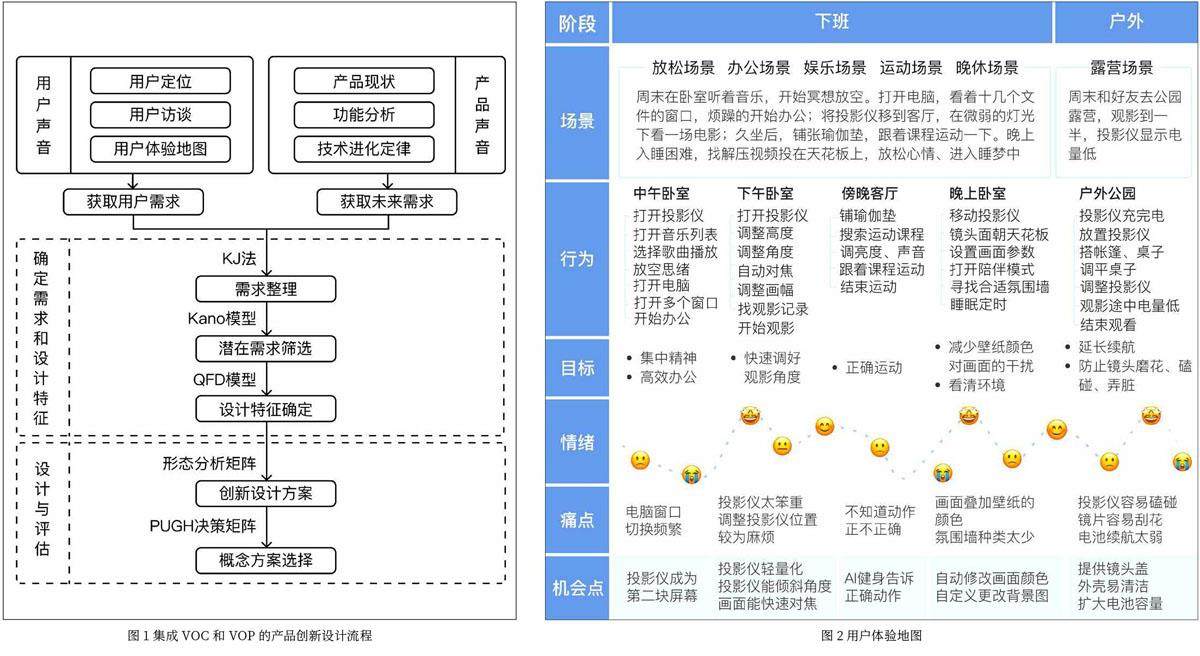

学研探索 | 基于潜在需求洞察的家用投影仪创新设计研究

学研探索 | 基于潜在需求洞察的家用投影仪创新设计研究

-

学研探索 | 基于AHP-AD-FEC的直线型倾转翼植保无人机设计研究

学研探索 | 基于AHP-AD-FEC的直线型倾转翼植保无人机设计研究

-

学研探索 | 香山商业文化定制字体设计研究

学研探索 | 香山商业文化定制字体设计研究

-

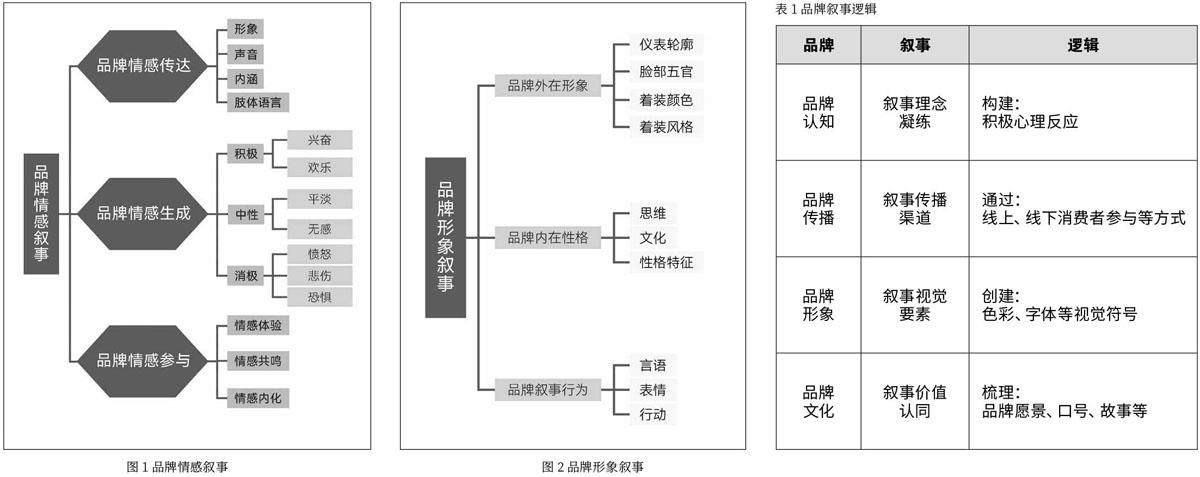

学研探索 | 基于品牌叙事理论的喜洲农产品IP形象设计实践

学研探索 | 基于品牌叙事理论的喜洲农产品IP形象设计实践

-

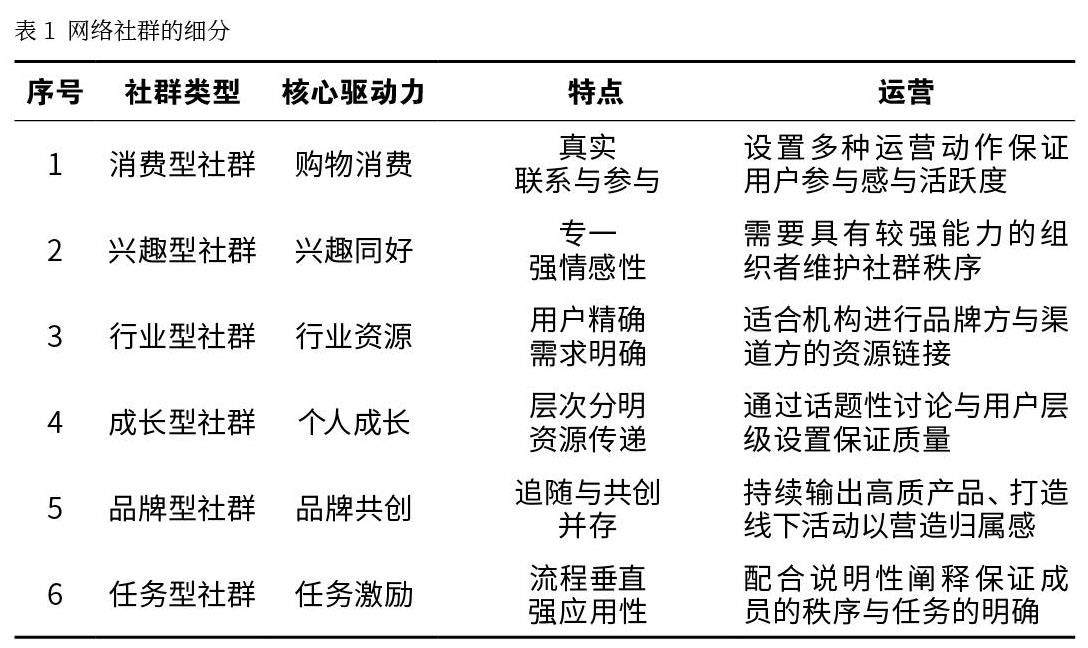

学研探索 | 基于网络社群的中医药APP设计研究

学研探索 | 基于网络社群的中医药APP设计研究

-

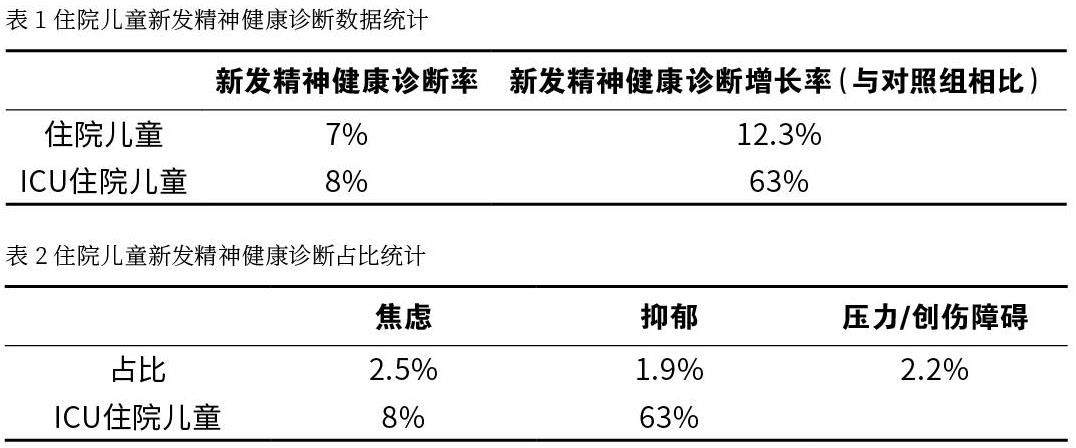

学研探索 | 聚焦住院患儿心理的智能交互产品设计研究

学研探索 | 聚焦住院患儿心理的智能交互产品设计研究

-

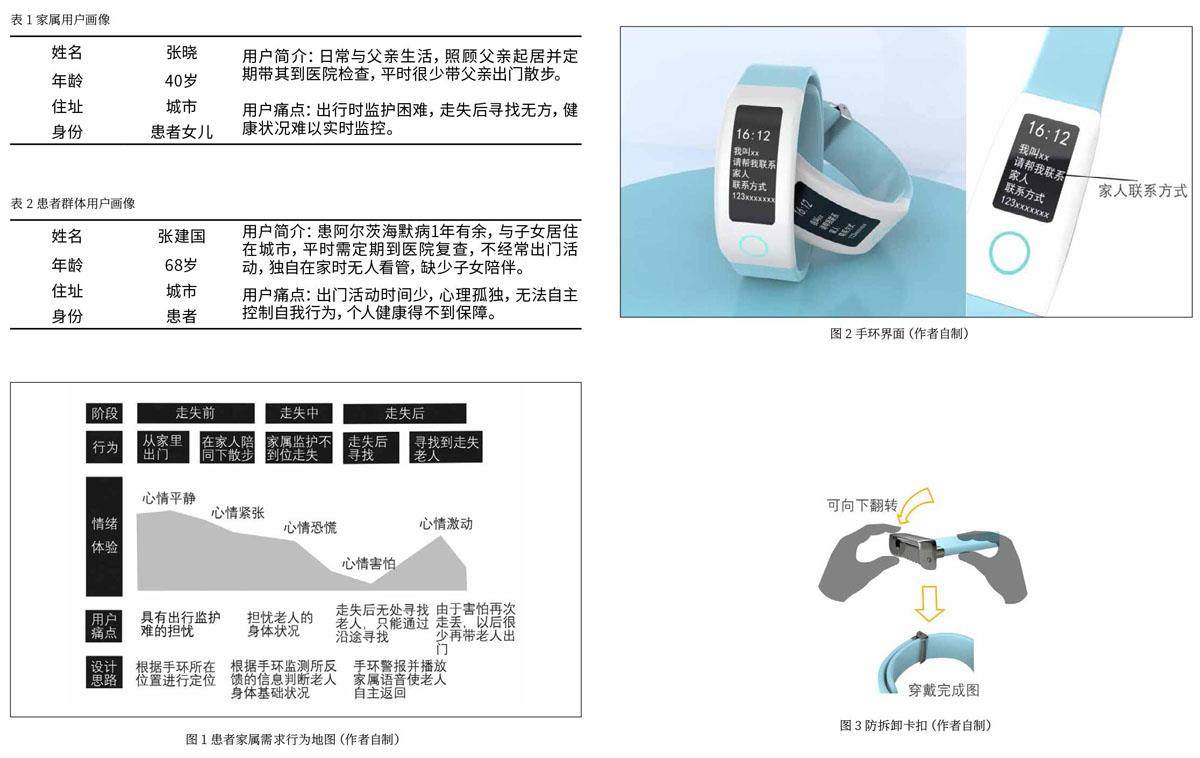

学研探索 | 服务设计理念下老年痴呆群体智能手环交互设计

学研探索 | 服务设计理念下老年痴呆群体智能手环交互设计

-

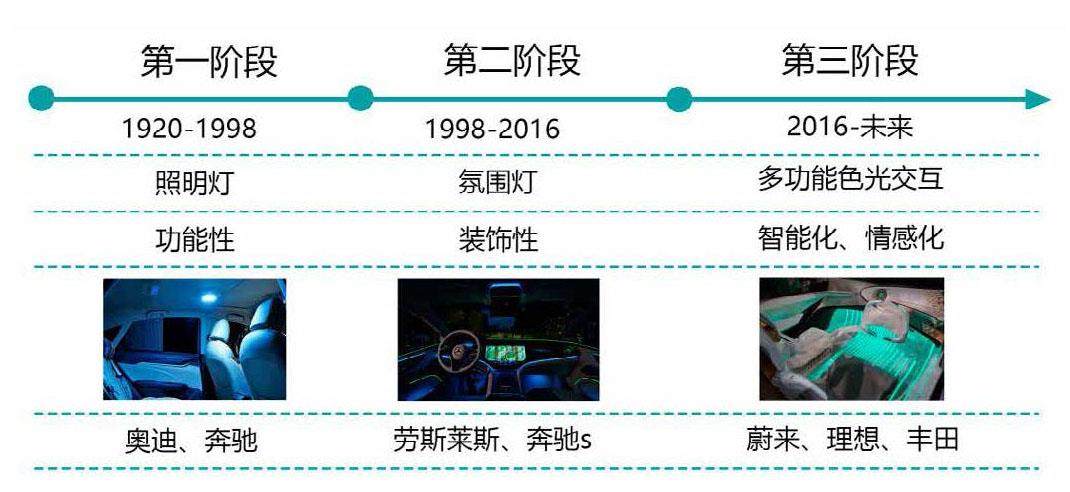

学研探索 | 智能座舱的色光交互对用户视觉疲劳的影响

学研探索 | 智能座舱的色光交互对用户视觉疲劳的影响

-

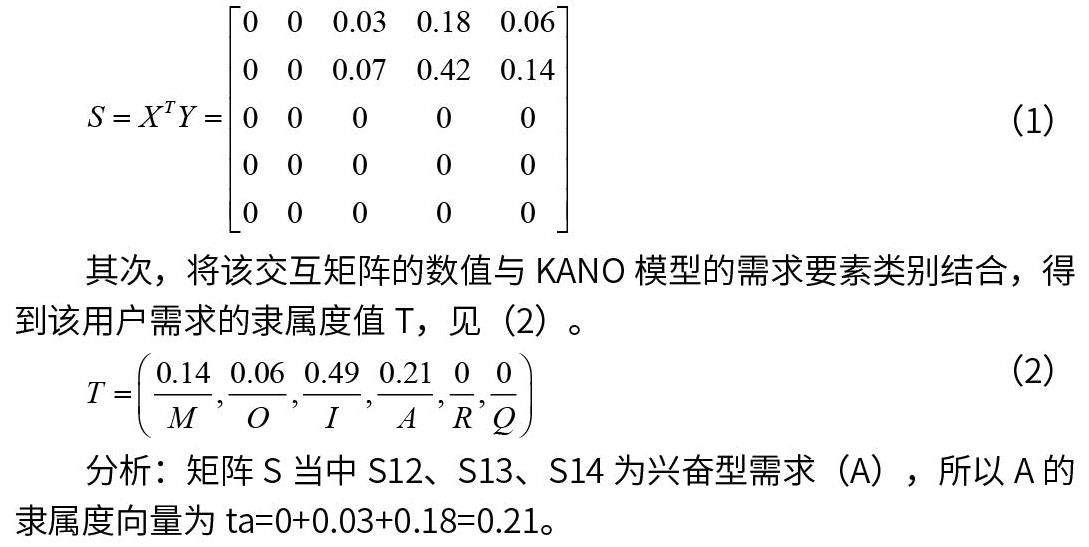

学研探索 | 老旧社区公共空间更新设计:模糊KANO模型与DALL-E结合应用

学研探索 | 老旧社区公共空间更新设计:模糊KANO模型与DALL-E结合应用

-

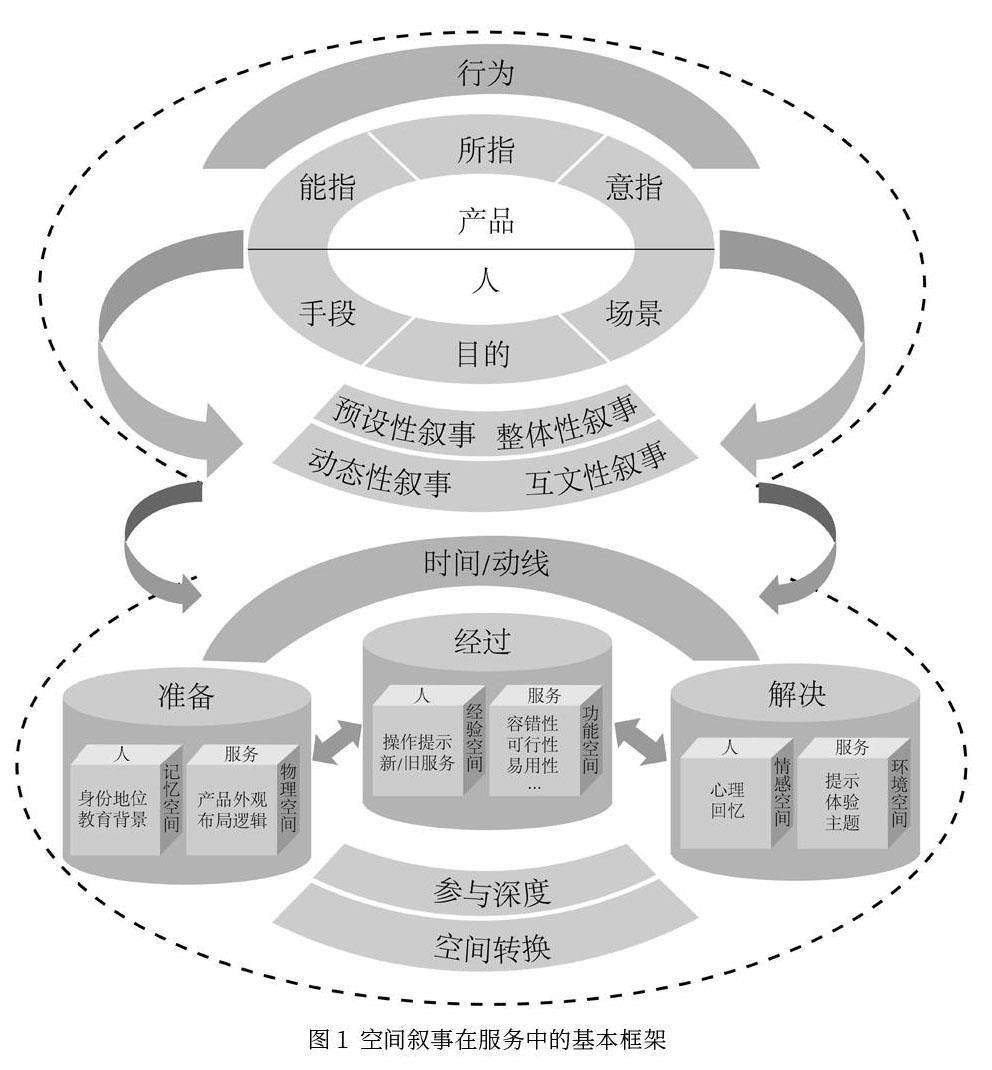

学研探索 | 空间叙事在特殊教育学校应急服务中的策略研究

学研探索 | 空间叙事在特殊教育学校应急服务中的策略研究

登录

登录