目录

快速导航-

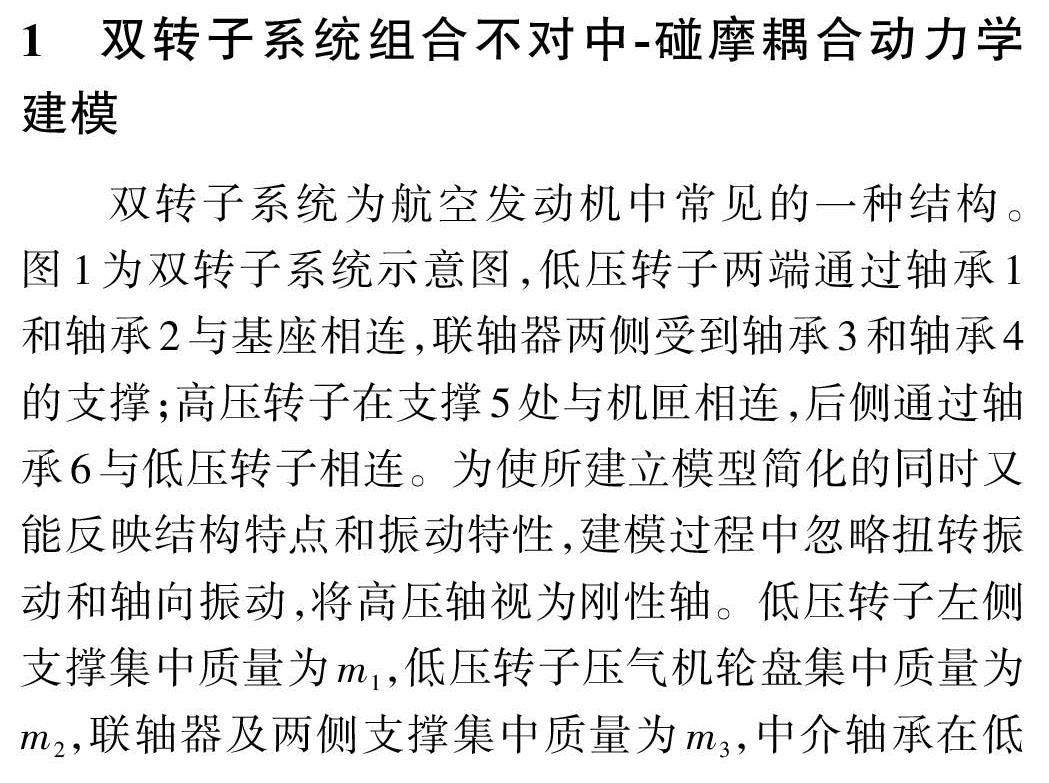

振动·噪声·监测·诊断 | 双转子系统组合不对中-碰摩耦合故障动力学特性研究

振动·噪声·监测·诊断 | 双转子系统组合不对中-碰摩耦合故障动力学特性研究

-

振动·噪声·监测·诊断 | 基于抽油机工况的特征提取与建立和全域故障识别

振动·噪声·监测·诊断 | 基于抽油机工况的特征提取与建立和全域故障识别

-

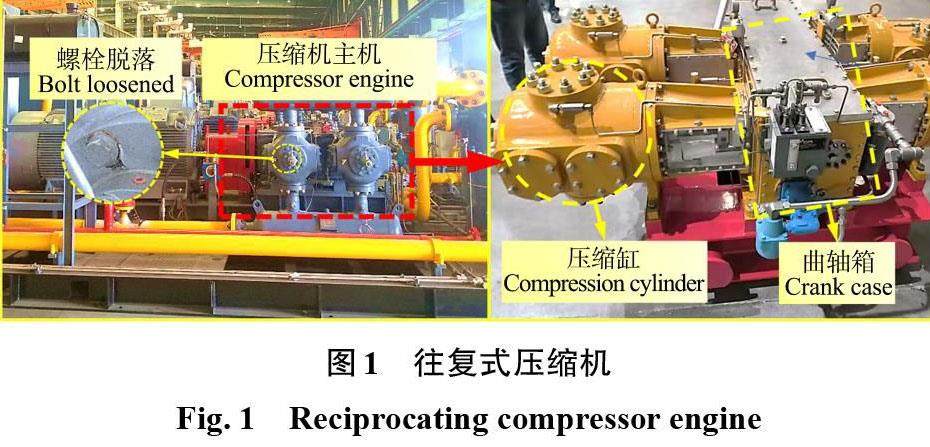

振动·噪声·监测·诊断 | 考虑接触间隙的压缩机柔性转子扭振特性研究

振动·噪声·监测·诊断 | 考虑接触间隙的压缩机柔性转子扭振特性研究

-

振动·噪声·监测·诊断 | 两自由度含间隙弹性碰撞振动系统的等效电路仿真

振动·噪声·监测·诊断 | 两自由度含间隙弹性碰撞振动系统的等效电路仿真

-

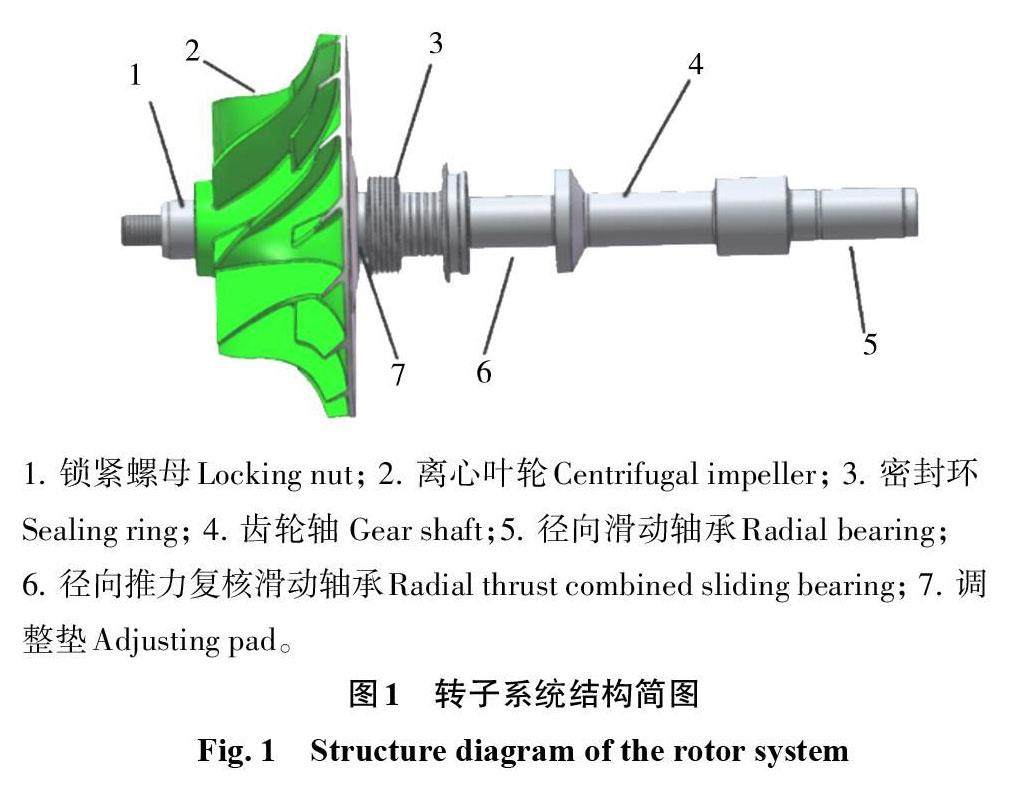

振动·噪声·监测·诊断 | 超高速离心叶轮转子系统不平衡响应研究

振动·噪声·监测·诊断 | 超高速离心叶轮转子系统不平衡响应研究

-

实验研究·测试技术 | 放顶煤液压支架尾梁动态特性数值与试验研究

实验研究·测试技术 | 放顶煤液压支架尾梁动态特性数值与试验研究

-

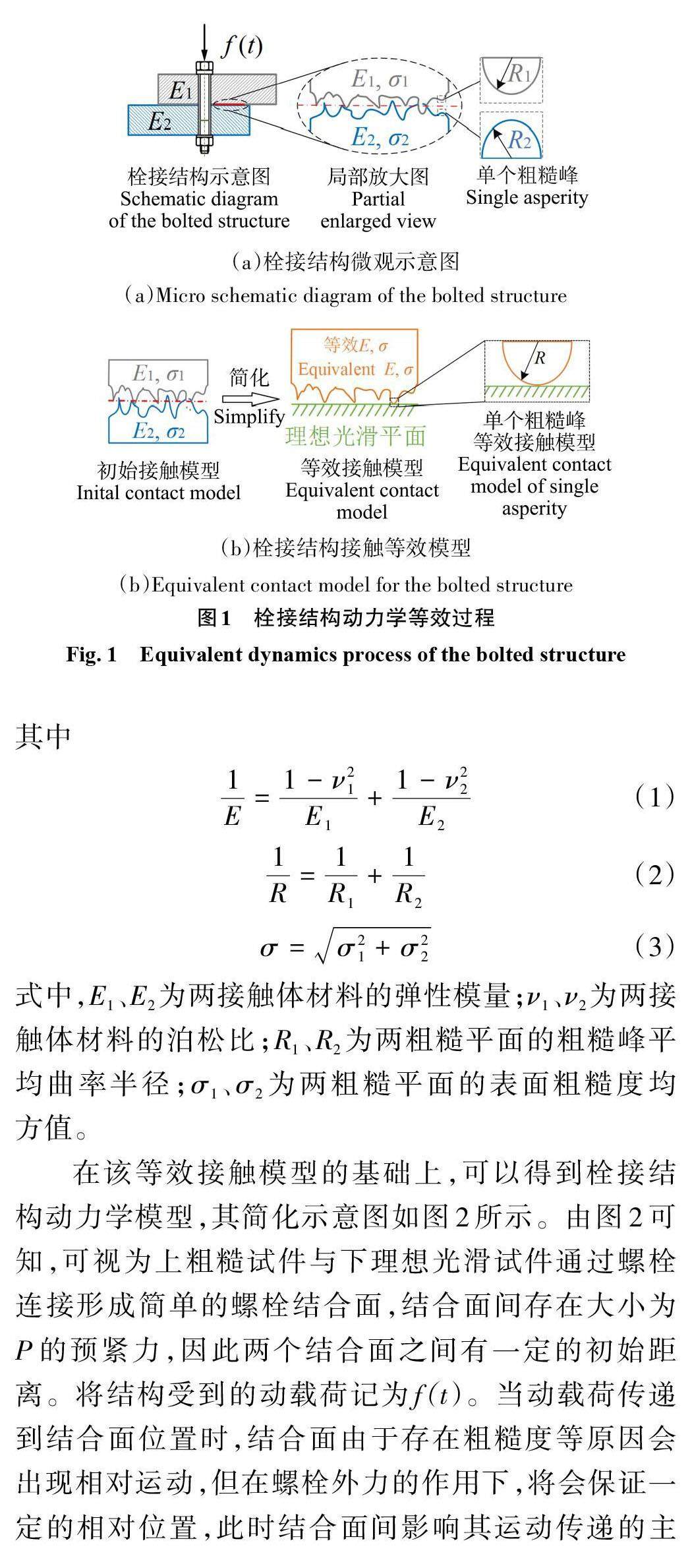

实验研究·测试技术 | 考虑栓接结构接触面特征的动力学建模与响应特性研究

实验研究·测试技术 | 考虑栓接结构接触面特征的动力学建模与响应特性研究

-

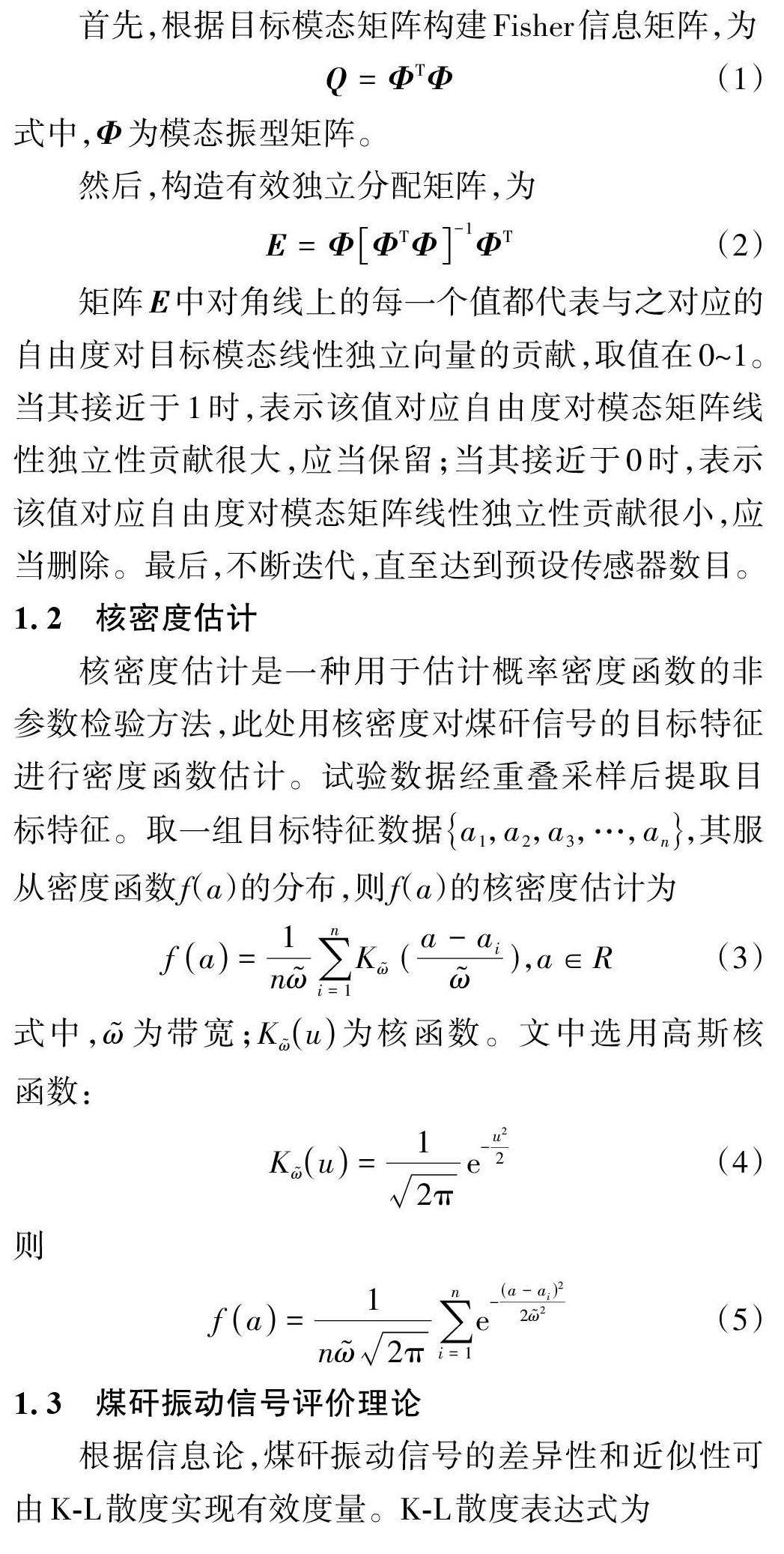

实验研究·测试技术 | 基于煤矸振动特性的放顶煤支架传感器优化布置策略研究

实验研究·测试技术 | 基于煤矸振动特性的放顶煤支架传感器优化布置策略研究

-

实验研究·测试技术 | 内齿圈柔性对航空行星齿轮系统偏载行为的影响机制研究

实验研究·测试技术 | 内齿圈柔性对航空行星齿轮系统偏载行为的影响机制研究

-

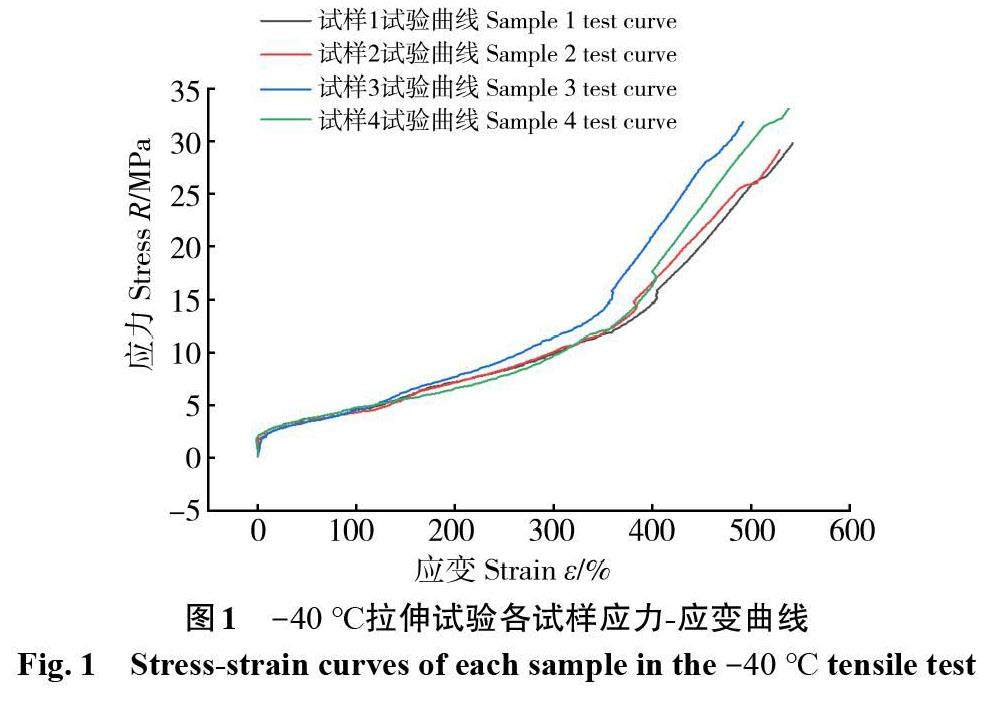

实验研究·测试技术 | 高速列车U型橡胶外风挡低温下收缩性能分析

实验研究·测试技术 | 高速列车U型橡胶外风挡低温下收缩性能分析

-

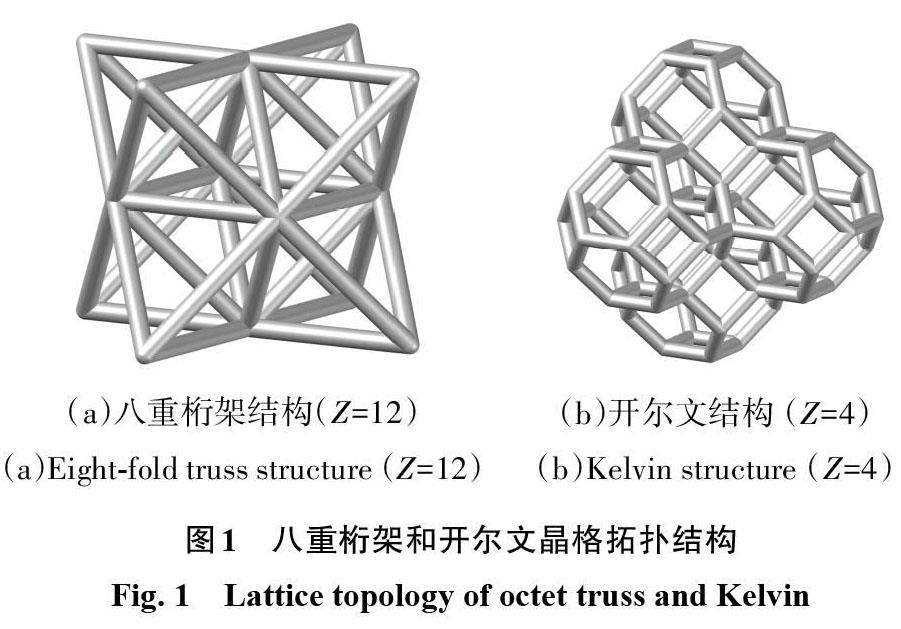

实验研究·测试技术 | 力学性能可调的可逆装配力学超材料性能表征

实验研究·测试技术 | 力学性能可调的可逆装配力学超材料性能表征

-

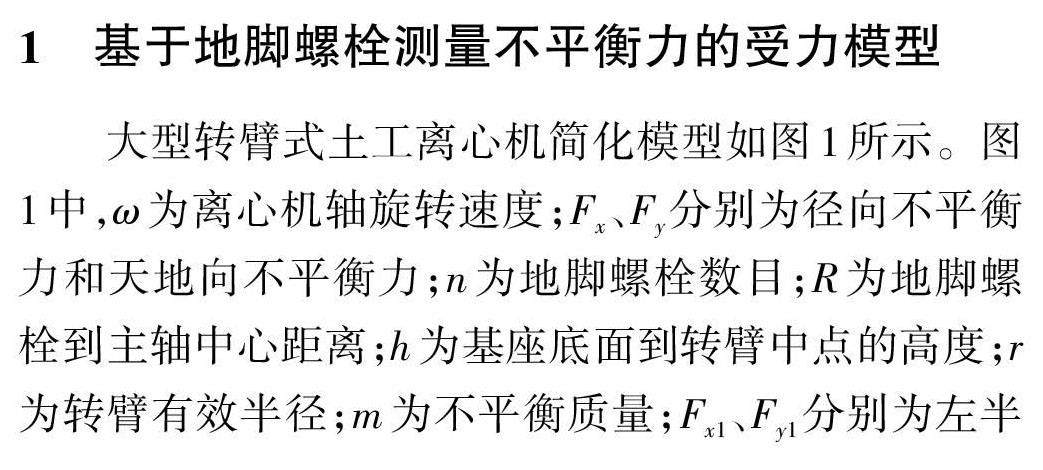

实验研究·测试技术 | 基于螺栓预紧力监测土工离心机不平衡力的方法研究

实验研究·测试技术 | 基于螺栓预紧力监测土工离心机不平衡力的方法研究

-

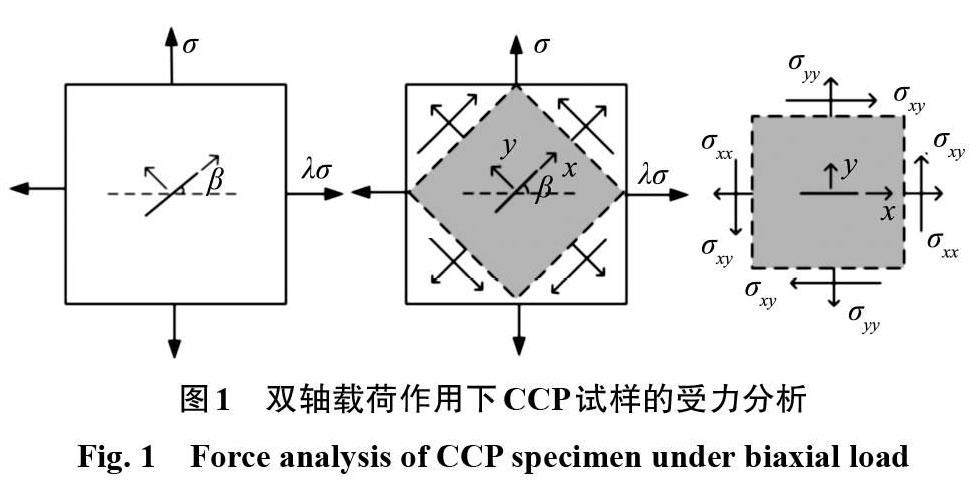

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 复合型裂纹拘束度及其承压结构失效评定图研究

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 复合型裂纹拘束度及其承压结构失效评定图研究

-

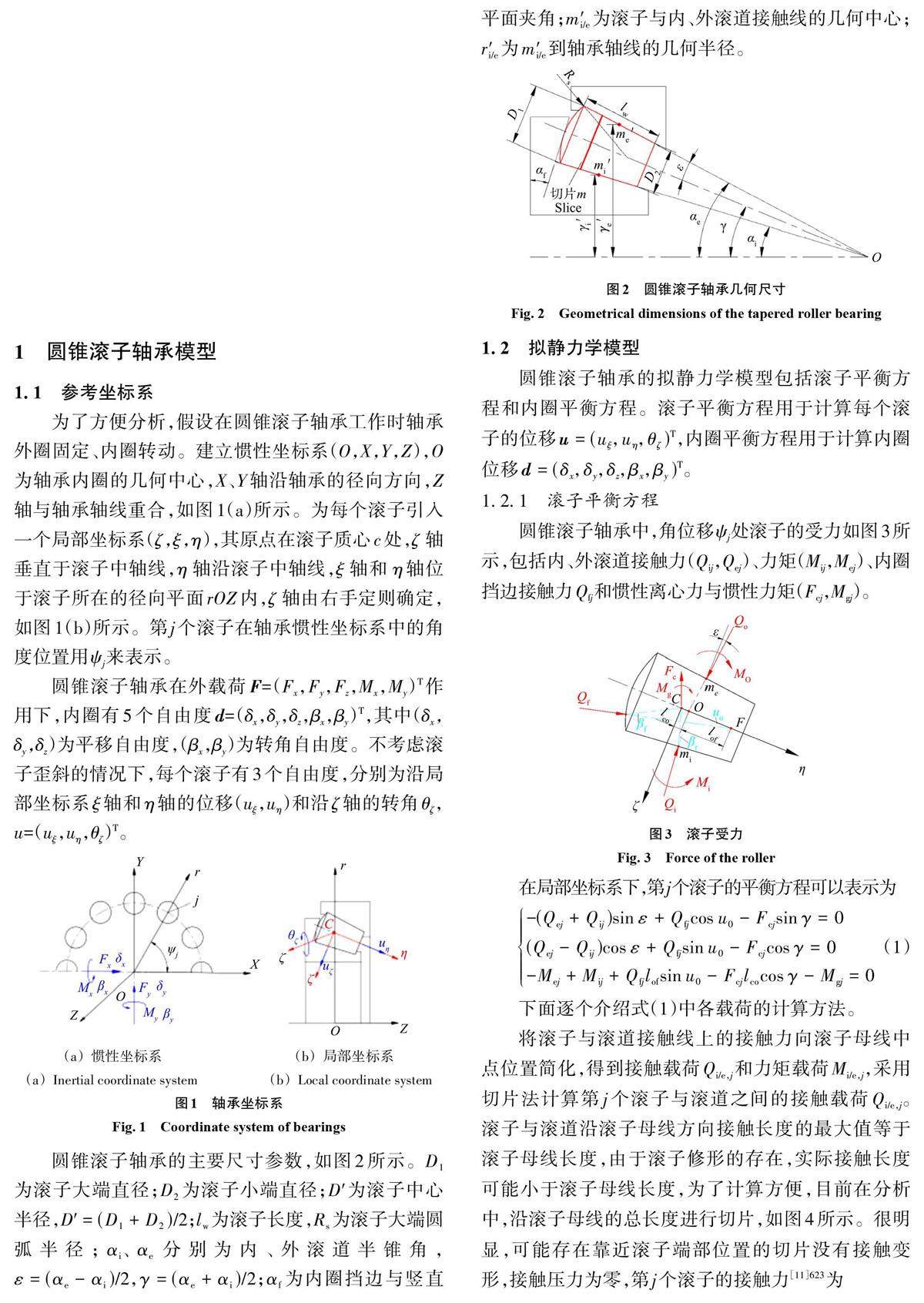

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 不同服役工况条件下圆锥滚子轴承磨损研究

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 不同服役工况条件下圆锥滚子轴承磨损研究

-

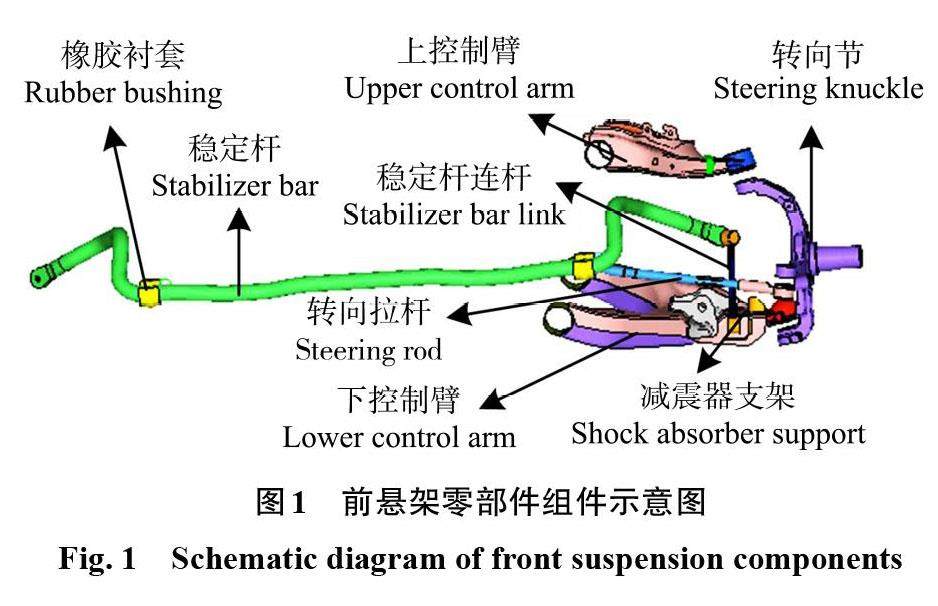

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 基于实测载荷谱的横向稳定杆连杆疲劳分析与优化

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 基于实测载荷谱的横向稳定杆连杆疲劳分析与优化

-

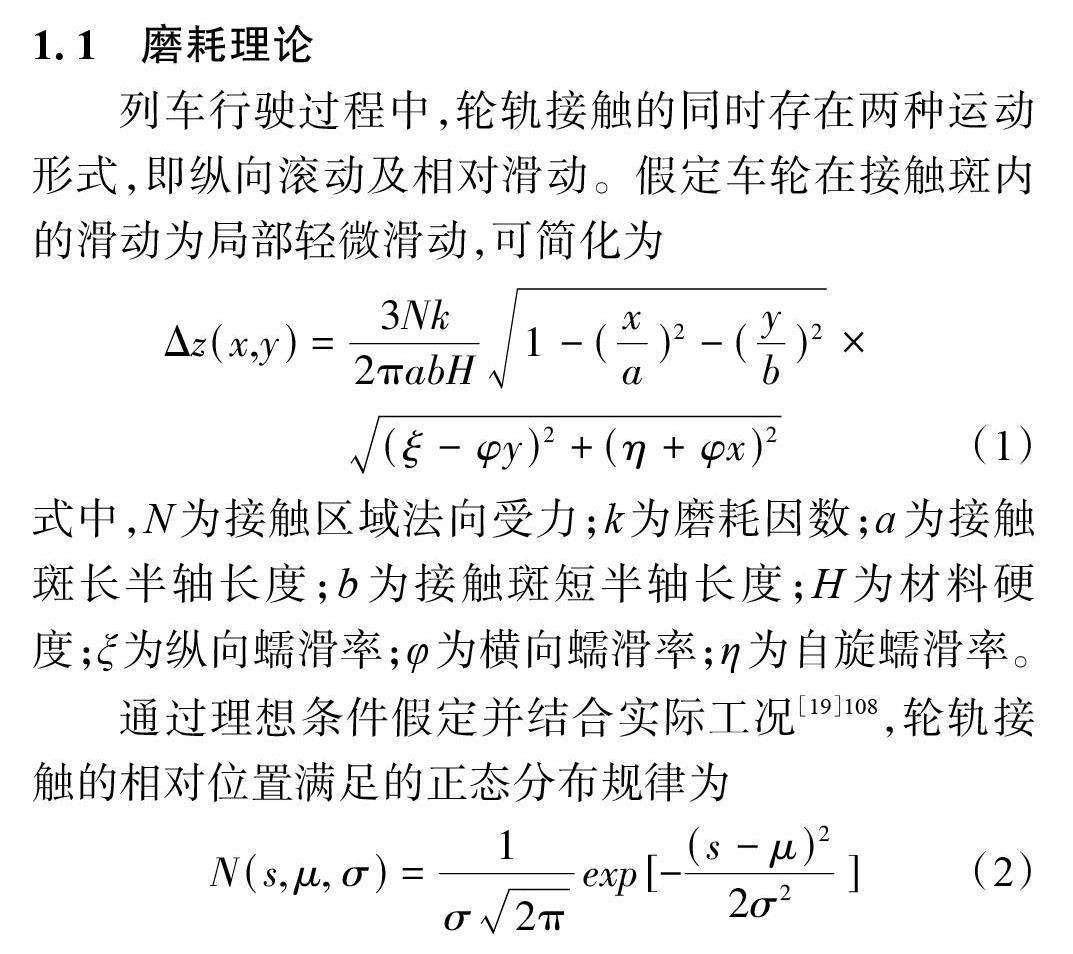

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 钢轨不平顺焊接区的磨耗及裂纹萌生预测

疲劳·损伤·断裂·失效分析 | 钢轨不平顺焊接区的磨耗及裂纹萌生预测

登录

登录