目录

快速导航-

特稿 | 激扬求是之心,引发致用之理

特稿 | 激扬求是之心,引发致用之理

-

特稿 | 1919年中国科学社杭州年会与新文化运动

特稿 | 1919年中国科学社杭州年会与新文化运动

-

专题 | 人工智能在生物多样性领域的应用及其挑战

专题 | 人工智能在生物多样性领域的应用及其挑战

-

专题 | 自然保护“3030目标”的其他有效的区域保护措施

专题 | 自然保护“3030目标”的其他有效的区域保护措施

-

专题 | 应对气候变化和生物多样性丧失的野生动物保护途径

专题 | 应对气候变化和生物多样性丧失的野生动物保护途径

-

专题 | “同一个健康”框架与传统生态知识的潜在贡献

专题 | “同一个健康”框架与传统生态知识的潜在贡献

-

专题 | 共情保护与可实践动物伦理

专题 | 共情保护与可实践动物伦理

-

前沿 | AI赋能消化道疾病诊疗

前沿 | AI赋能消化道疾病诊疗

-

科学书屋 | 脑科学的故事,未完待续……

科学书屋 | 脑科学的故事,未完待续……

-

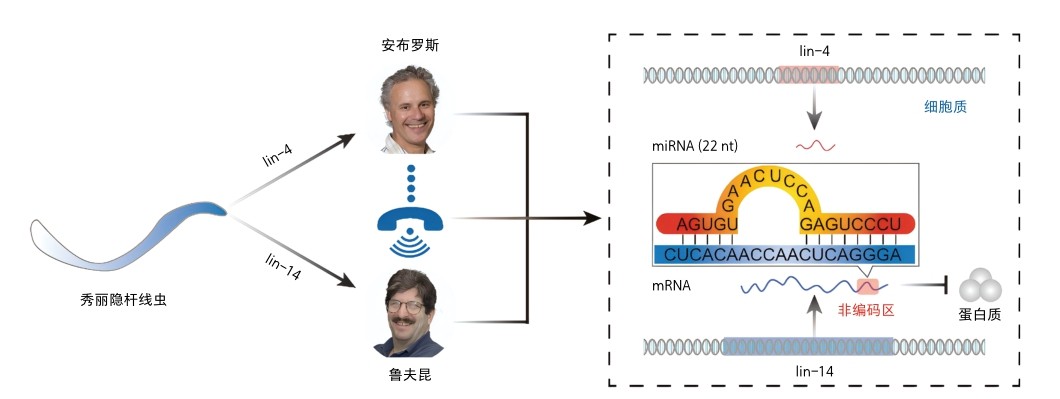

贮存·检索 | 从“非主流”到“主流”的华丽转身:miRNA如何逆天改命

贮存·检索 | 从“非主流”到“主流”的华丽转身:miRNA如何逆天改命

-

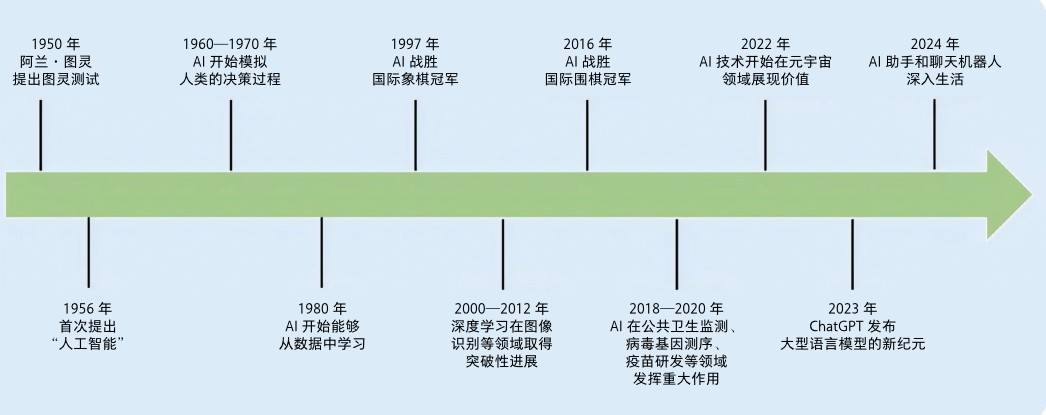

贮存·检索 | 诺贝尔物理学奖与人工智能:跨越学科的智慧交融

贮存·检索 | 诺贝尔物理学奖与人工智能:跨越学科的智慧交融

-

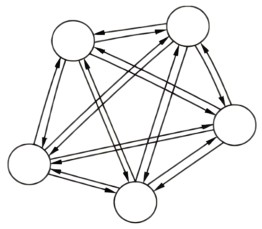

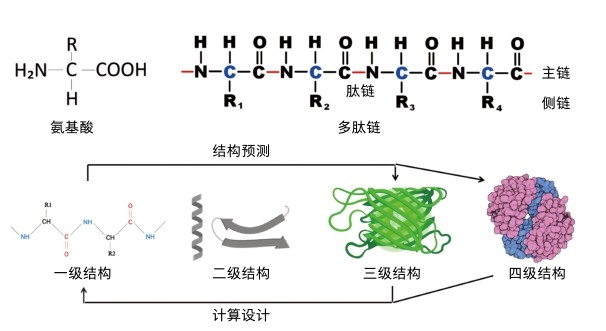

贮存·检索 | 正向和反向蛋白质结构预测破解生命密码

贮存·检索 | 正向和反向蛋白质结构预测破解生命密码

-

贮存·检索 | 经济发展的制度因素分析

贮存·检索 | 经济发展的制度因素分析

-

跟踪·扫描 | 河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘风蚀起尘研究获新成果

跟踪·扫描 | 河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘风蚀起尘研究获新成果

-

跟踪·扫描 | 中国实现世界首次柔性二维中规模集成电路的制备

跟踪·扫描 | 中国实现世界首次柔性二维中规模集成电路的制备

登录

登录