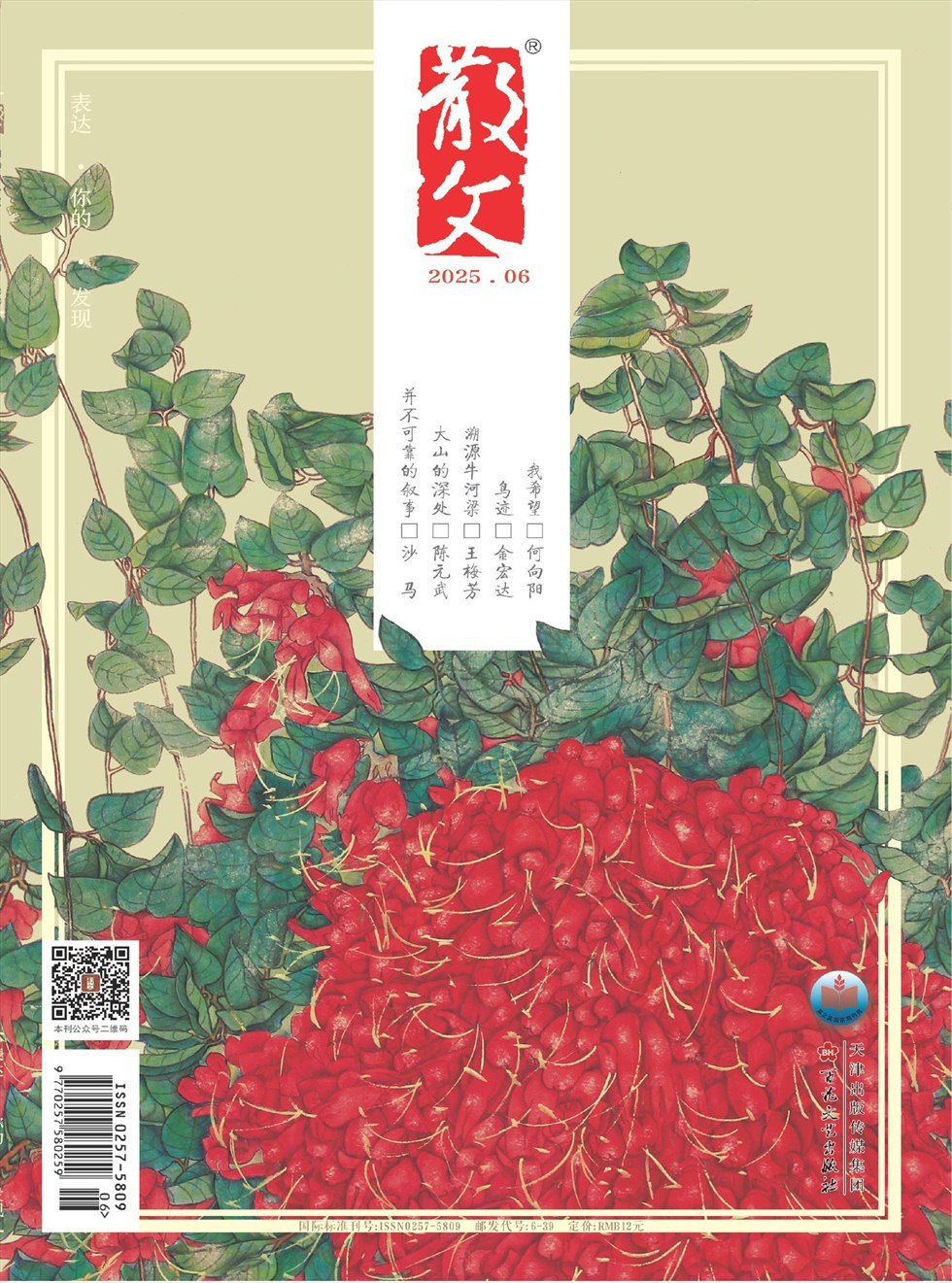

目录

快速导航-

| 我希望

| 我希望

-

| 鸟迹【外一篇】

| 鸟迹【外一篇】

-

| 溯源牛河梁

| 溯源牛河梁

-

| 大山的深处

| 大山的深处

-

| 并不可靠的叙事

| 并不可靠的叙事

-

生活志 | 扎查梅朵:述与梦

生活志 | 扎查梅朵:述与梦

-

生活志 | 流动的家

生活志 | 流动的家

-

生活志 | 空心菜【外一篇】

生活志 | 空心菜【外一篇】

-

看·听·读 | 火焰中的暗影

看·听·读 | 火焰中的暗影

-

解释与重建 | 柚果落地

解释与重建 | 柚果落地

-

解释与重建 | 一间古屋

解释与重建 | 一间古屋

-

百花·自然书写 | 河流的封底

百花·自然书写 | 河流的封底

-

闲话 | 黄杨树

闲话 | 黄杨树

-

闲话 | 鸟遇

闲话 | 鸟遇

-

行旅 | 衔草寺幽魂

行旅 | 衔草寺幽魂

-

行旅 | 土地温柔

行旅 | 土地温柔

-

专栏 | 否定即强调,留白即覆盖

专栏 | 否定即强调,留白即覆盖

-

专栏 | 美的阅读理解与做题思路

专栏 | 美的阅读理解与做题思路

登录

登录