目录

快速导航-

文学观察 | 论广西网络文学的中华民族共同体意识表达

文学观察 | 论广西网络文学的中华民族共同体意识表达

新时代以来,广西大力推动网络文学繁荣,积极推动网络文学与主流文学的融合创新,组织网络文学大赛,搭建文学网站,为网络文学的发展提供了有利条件,培养了一批优秀的网络文学作家。广西网络文学具有积极的文化价值和创作导向,将丰富的地域文化、民族文化与家国叙事、现代化价值追求融合在一起。少数民族作家自觉进行“历史共同体”和“现实共同体”叙事,表达出鲜明的中华民族共同体意识。本文以历届广西网络文学大赛的优秀获奖

-

文学观察 | 袁昌英笔下的“他们”

文学观察 | 袁昌英笔下的“他们”

袁昌英是中国现代著名作家、翻译家、教育家,自1929年起长期执教于武汉大学,与苏雪林、凌叔华并称为“珞珈三女杰”。1916—1921年和1926—1928年,袁昌英留学英法。作为彻底逃过裹脚命运和接受东西方不同教育的新女性,袁昌英的作品具有很强的女性意识。或许正因如此,学界前期对袁昌英的讨论往往集中在其作品中的女性形象上,很少有人关注袁昌英笔下的男性形象。尽管袁昌英作品中的男性角色往往处于后景位置

-

文学观察 | “羊左之交”故事中的“反派”荆轲

文学观察 | “羊左之交”故事中的“反派”荆轲

《羊角哀舍命全交》是“三言二拍”中的故事。西汉初年,左伯桃与羊角哀偶遇后结为兄弟。在共赴楚国的路上,两人遭遇极端天气,左伯桃为成全羊角哀,脱衣并粮,冻死在树洞中。羊角哀到达楚国后受到重用后,哭求楚元王厚葬左伯桃。然而,左伯桃托梦诉苦,其坟与荆轲墓相近,受荆轲鬼魂欺凌。羊角哀愤而毁荆轲神像,又拔剑自刎,助左伯桃战荆轲之魂。最终,荆轲墓裂庙焚,而两人之墓前香火不断,故事被世人所传颂。故事令人动容,左伯

-

文学观察 | 爱情观现代转型与主体性觉醒:《傲慢与偏见》的女性主义分析

文学观察 | 爱情观现代转型与主体性觉醒:《傲慢与偏见》的女性主义分析

《傲慢与偏见》于1813年问世,是英国女作家简·奥斯汀的代表作,这部长篇小说通过叙述伊丽莎白与达西之间的爱情历程,展现了当时英国社会中女性的生存境遇,塑造了女主角伊丽莎白这一形象,她聪慧、机敏、独立自主,勇于挑战既有的社会规范,彰显出鲜明的自我意识。此类女性形象在18世纪末的英国文学领域中颇为罕见,透露出强烈的现代性特征。本文从女性主义的理论视角切入,从伊丽莎白的爱情观转型历程、主体性觉醒历程以及

-

文学观察 | 从隐形性到自我定义的转变:《看不见的人》中的身份探究

文学观察 | 从隐形性到自我定义的转变:《看不见的人》中的身份探究

拉尔夫·埃森里的小说《看不见的人》描绘了叙述者“我”对自由和自我定义的追求。“隐形”一词指黑人的处境,在当时的社会背景下,他们不被白人接受为个人,而被接受为刻板的野蛮人。在小说中,当白人拒绝将叙述者视为一个个体,而是作为一个刻板的意象用来羞辱取乐时,“隐形”发生了;这种情况严重导致黑人叙述者身份的丧失。这也正如彼得·B.海伊(Peter B. High)指出的:“英雄是看不见的,因为白人不能将黑人

-

文学观察 | 吉本芭娜娜的文学疗愈功效思考

文学观察 | 吉本芭娜娜的文学疗愈功效思考

吉本芭娜娜原名吉本真秀子,1964年生于日本东京,毕业于日本大学艺术系。1987年,她因短篇小说《厨房》荣获海燕新人文学奖,并逐渐在日本文学界崭露头角。《虹》一书的灵感来源于她一次去塔希提岛(Tahiti)的旅行,她在回程的飞机上看到了夕阳下鲜艳的七色彩虹。书中的故事以一个独自旅行的女子的视角为第一视角,带领读者领略女子一路见闻,有对死亡的敬畏,也有对爱情的挣扎,在旅行中放飞心灵探寻生命的真谛,让

-

艺术视角 | 延安时期木刻版画中的人民美学思想探析

艺术视角 | 延安时期木刻版画中的人民美学思想探析

延安时期木刻版画是宣传革命、表达人民心声的重要艺术表现形式。1942年,在《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)精神的指引下,木刻版画非常关注艺术与人民之间的交流互动,展现人民的生活和审美追求。准确来说,《讲话》揭示了以人民为主体的崇高的美学地位,为人民美学思想的确立奠定了坚实的理论基础。基于《讲话》前后木刻版画创作形式和内容上的视角变化,我们可以更清晰地看到延安时期木刻版画是如何表征人

-

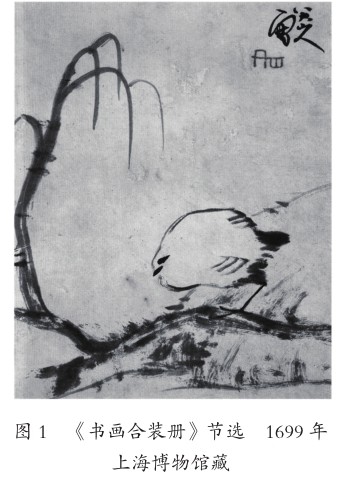

艺术视角 | 朱耷晚期花鸟画中的“不语禅”

艺术视角 | 朱耷晚期花鸟画中的“不语禅”

登录

登录