目录

快速导航-

| 速度放大型电涡流扭矩阻尼器的缓速性能研究

| 速度放大型电涡流扭矩阻尼器的缓速性能研究

-

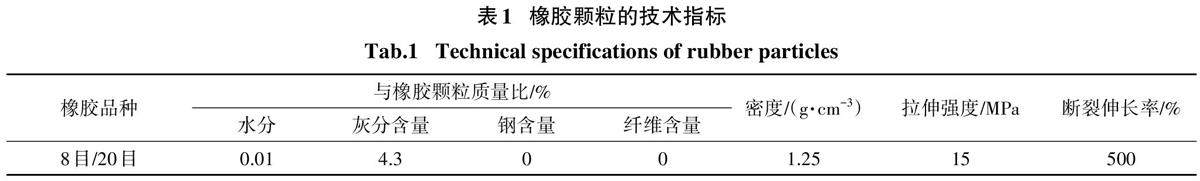

| 交通循环荷载下橡胶混凝土阻尼耗能特性试验研究

| 交通循环荷载下橡胶混凝土阻尼耗能特性试验研究

-

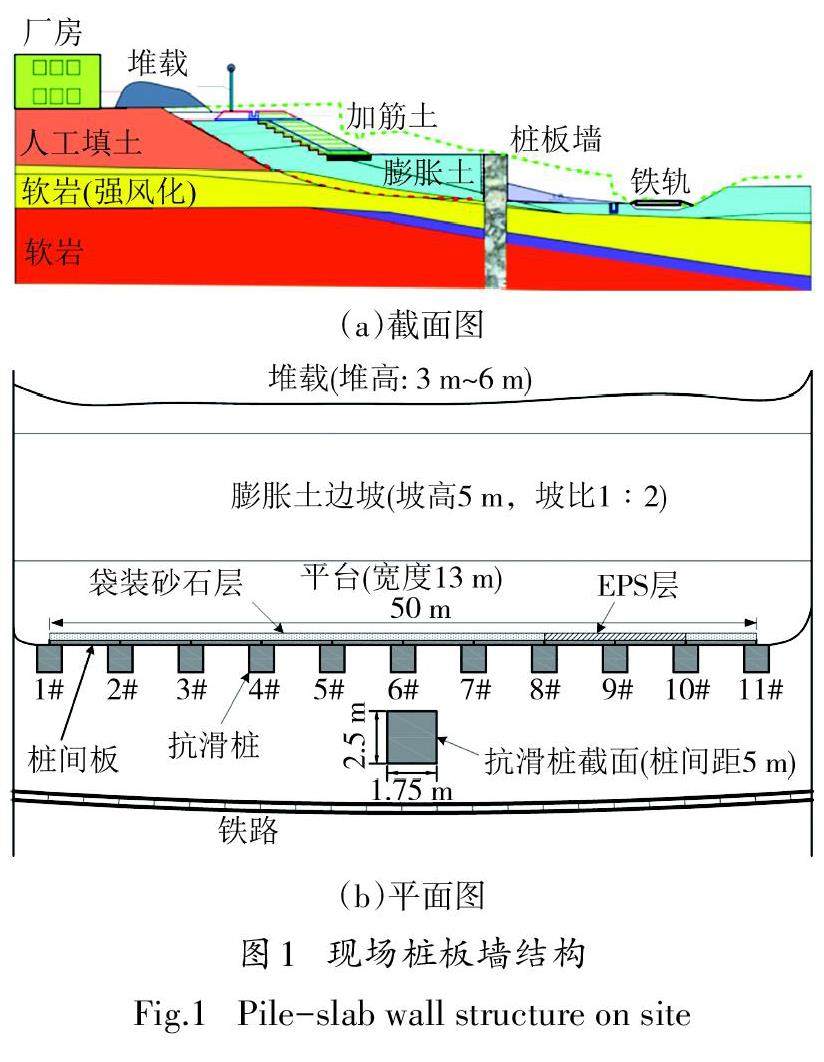

| 缓冲层-桩板墙组合支护膨胀土边坡现场试验研究

| 缓冲层-桩板墙组合支护膨胀土边坡现场试验研究

-

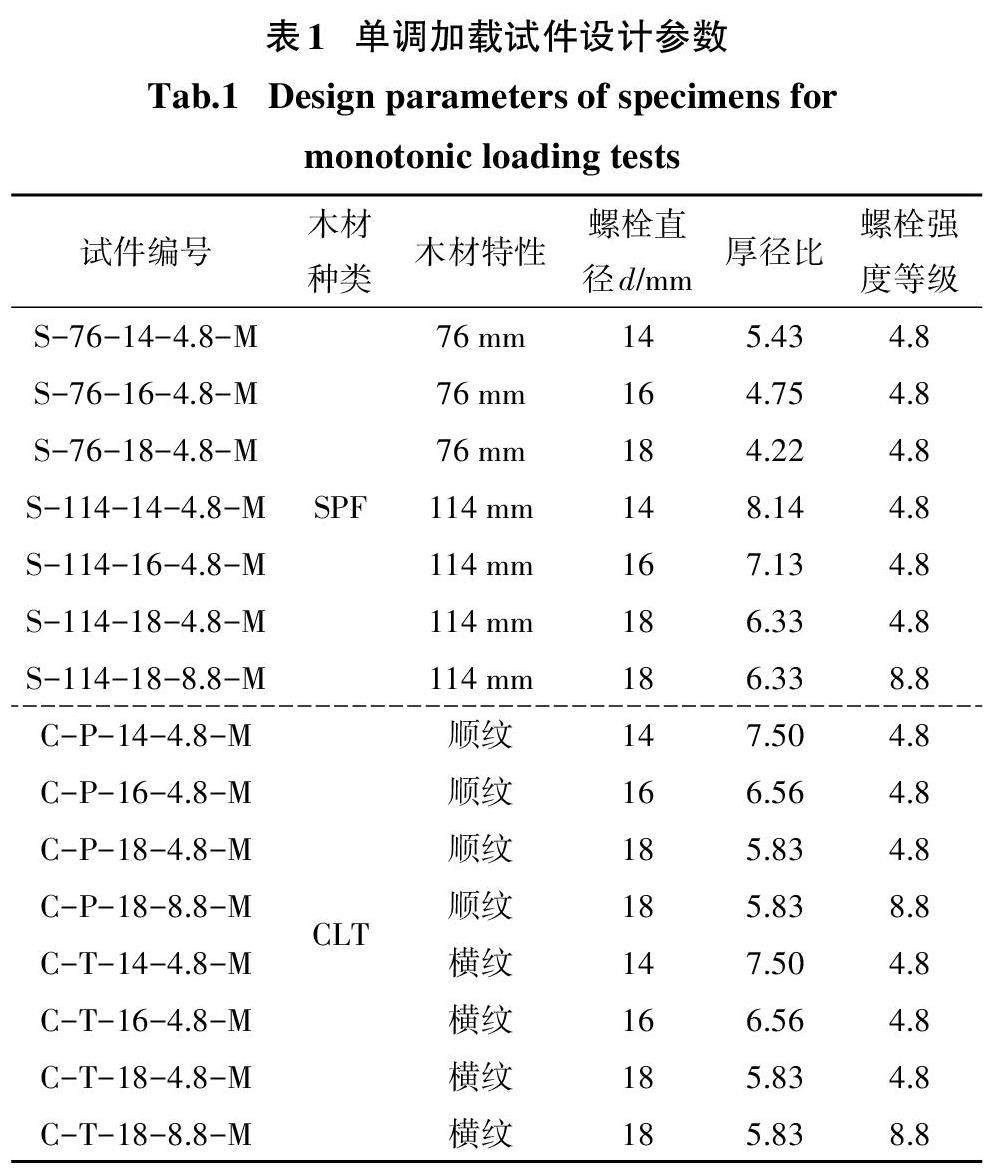

| 木-混凝土螺栓连接力学性能试验及承载力计算模型

| 木-混凝土螺栓连接力学性能试验及承载力计算模型

-

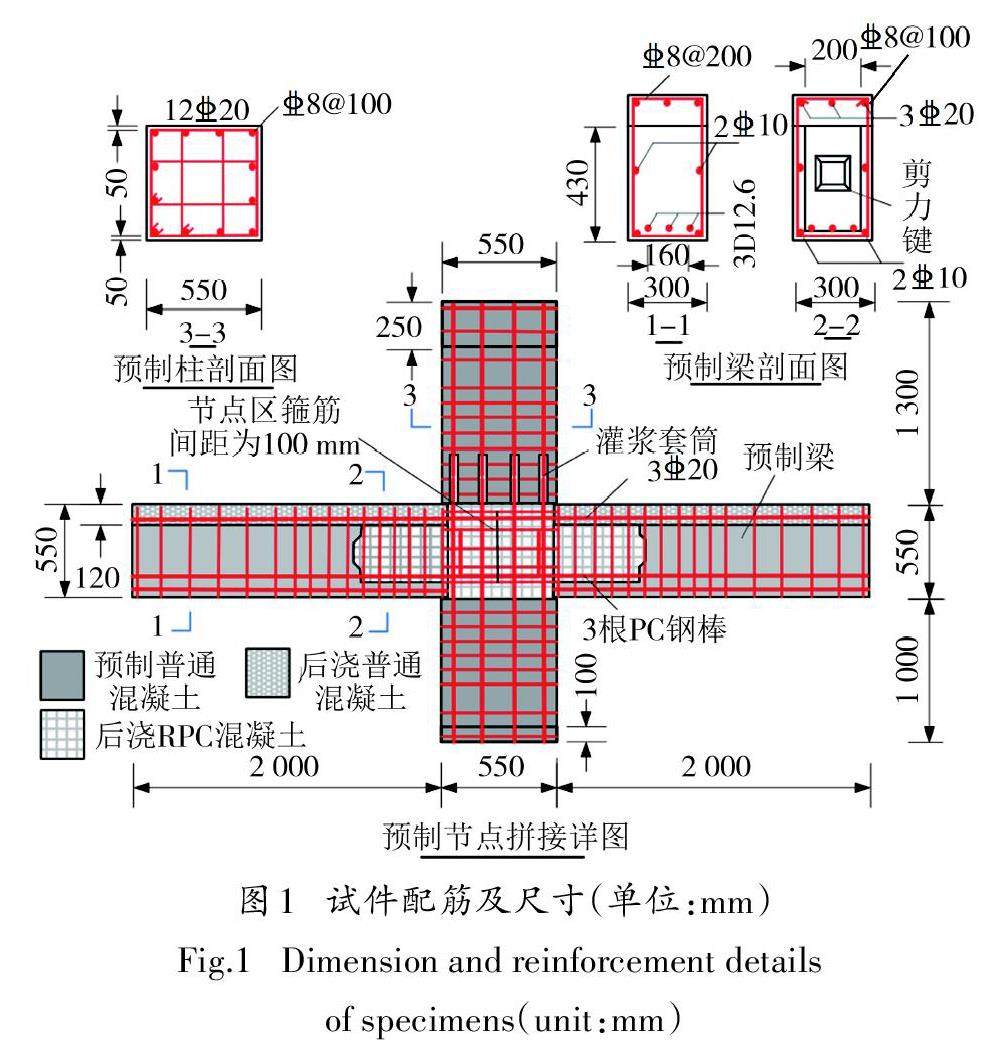

| 装配式局部活性粉末混凝土梁柱节点恢复力模型

| 装配式局部活性粉末混凝土梁柱节点恢复力模型

-

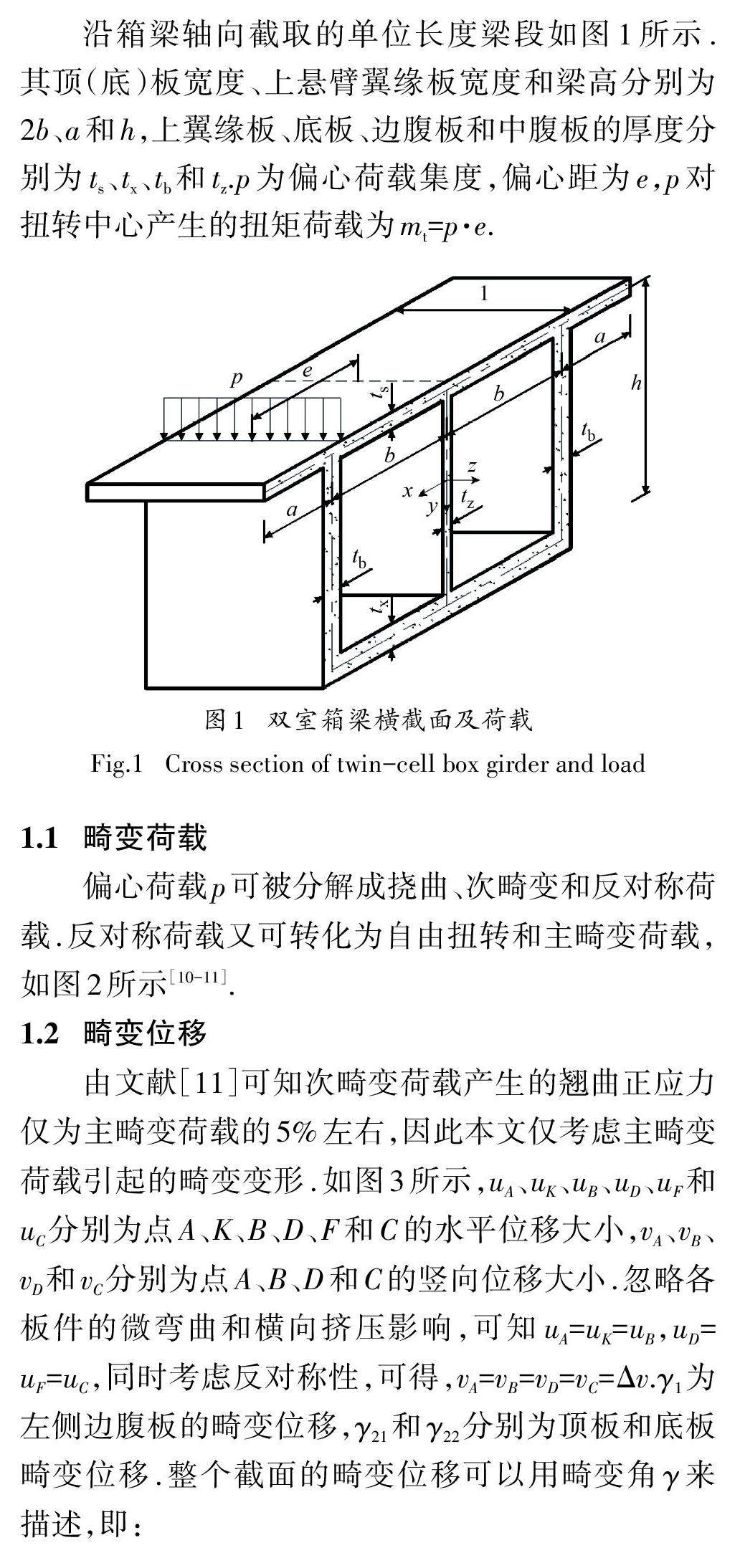

| 带悬臂板单箱双室薄壁箱梁畸变效应分析

| 带悬臂板单箱双室薄壁箱梁畸变效应分析

-

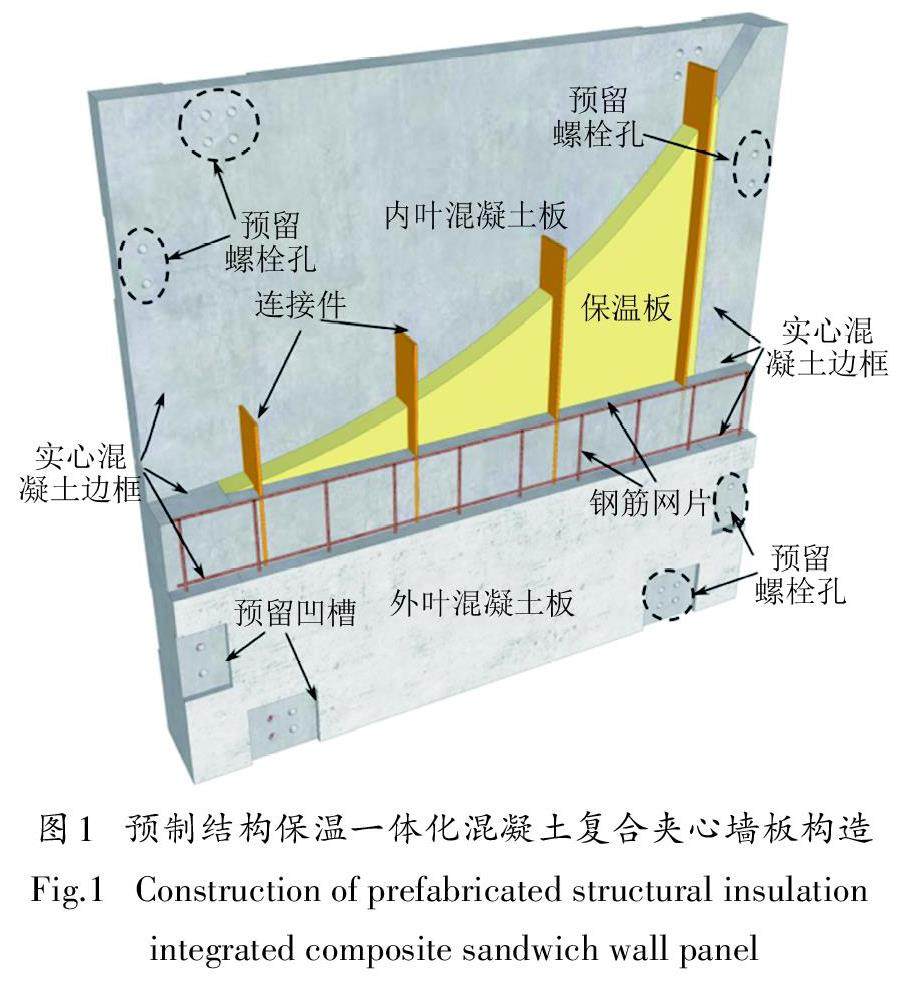

| 混凝土边框率对结构保温一体化墙板热工性能影响的试验研究

| 混凝土边框率对结构保温一体化墙板热工性能影响的试验研究

-

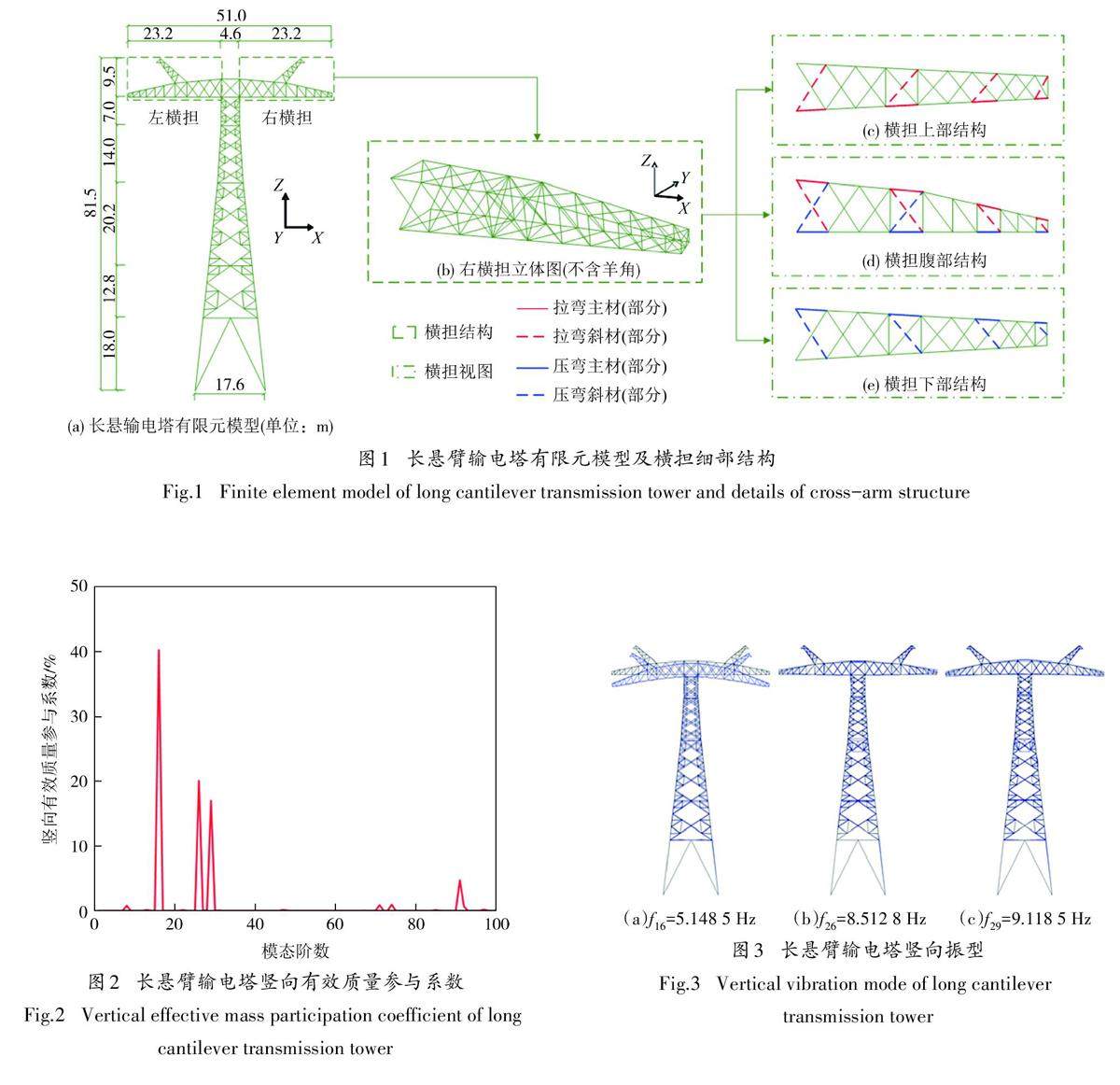

| 特高压长悬臂输电塔横担结构竖向地震易损性分析

| 特高压长悬臂输电塔横担结构竖向地震易损性分析

-

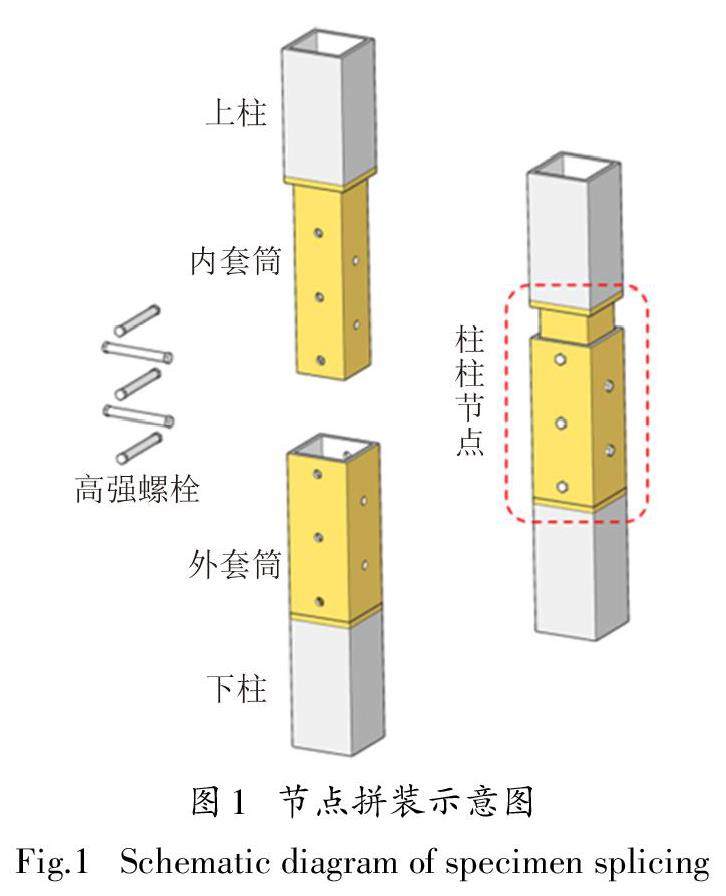

| 钢模块单元承插式柱-柱节点弯剪承载力研究

| 钢模块单元承插式柱-柱节点弯剪承载力研究

-

| 变截面波形钢腹板悬臂梁抗剪性能研究

| 变截面波形钢腹板悬臂梁抗剪性能研究

-

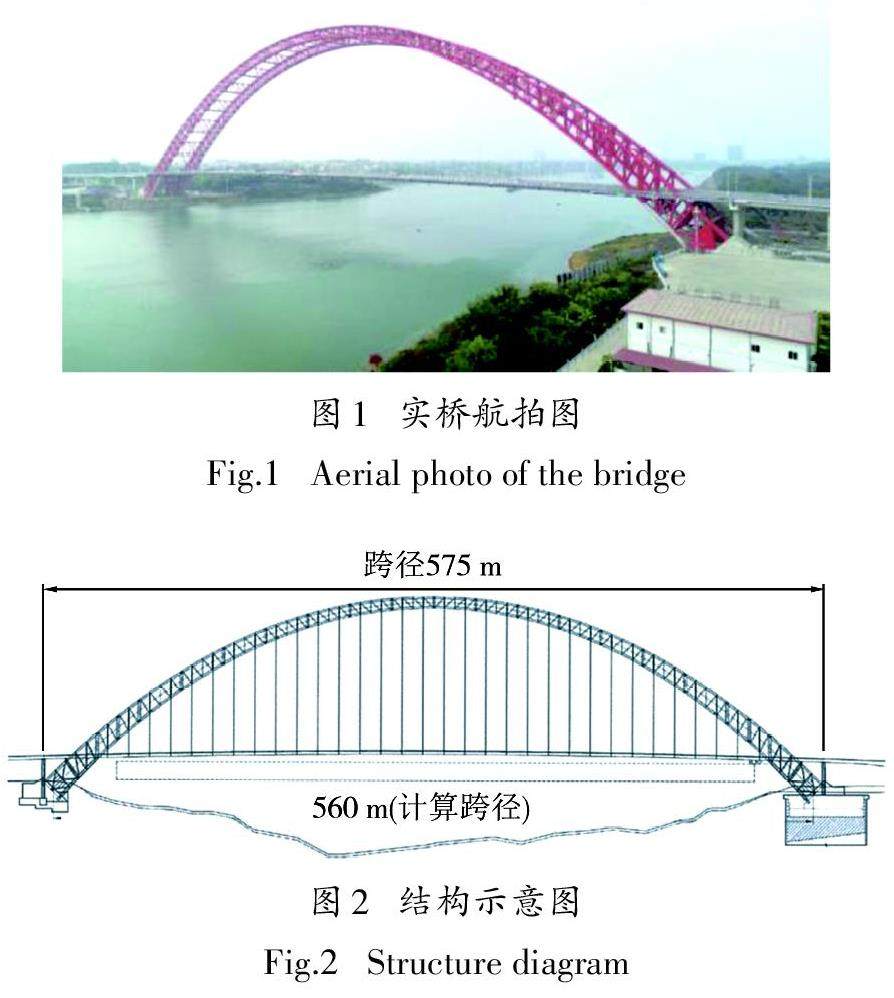

| 车辆参数对大跨钢管混凝土拱桥车桥耦合振动响应的影响规律研究

| 车辆参数对大跨钢管混凝土拱桥车桥耦合振动响应的影响规律研究

-

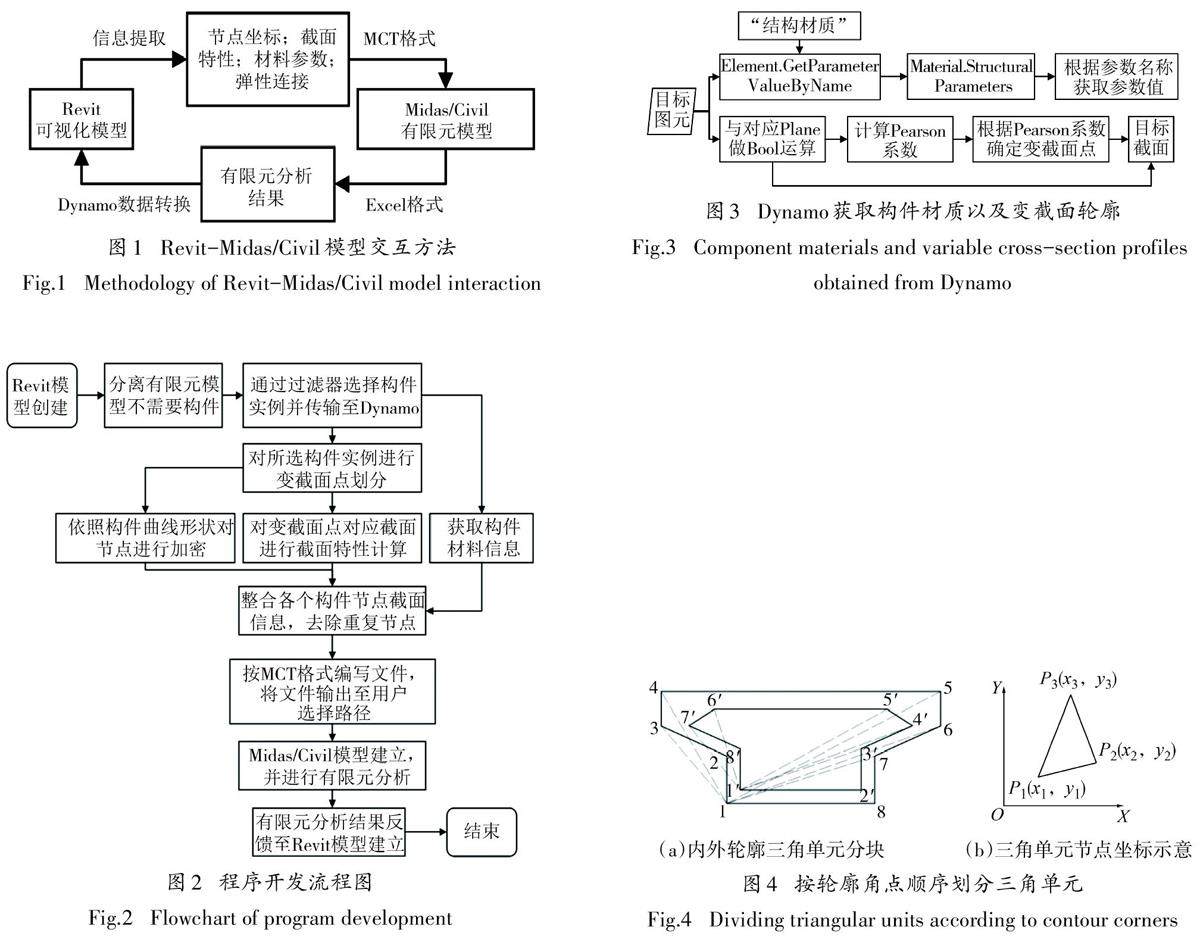

| 基于Dynamo的Revit-Midas/Civil斜拉桥模型信息转换

| 基于Dynamo的Revit-Midas/Civil斜拉桥模型信息转换

-

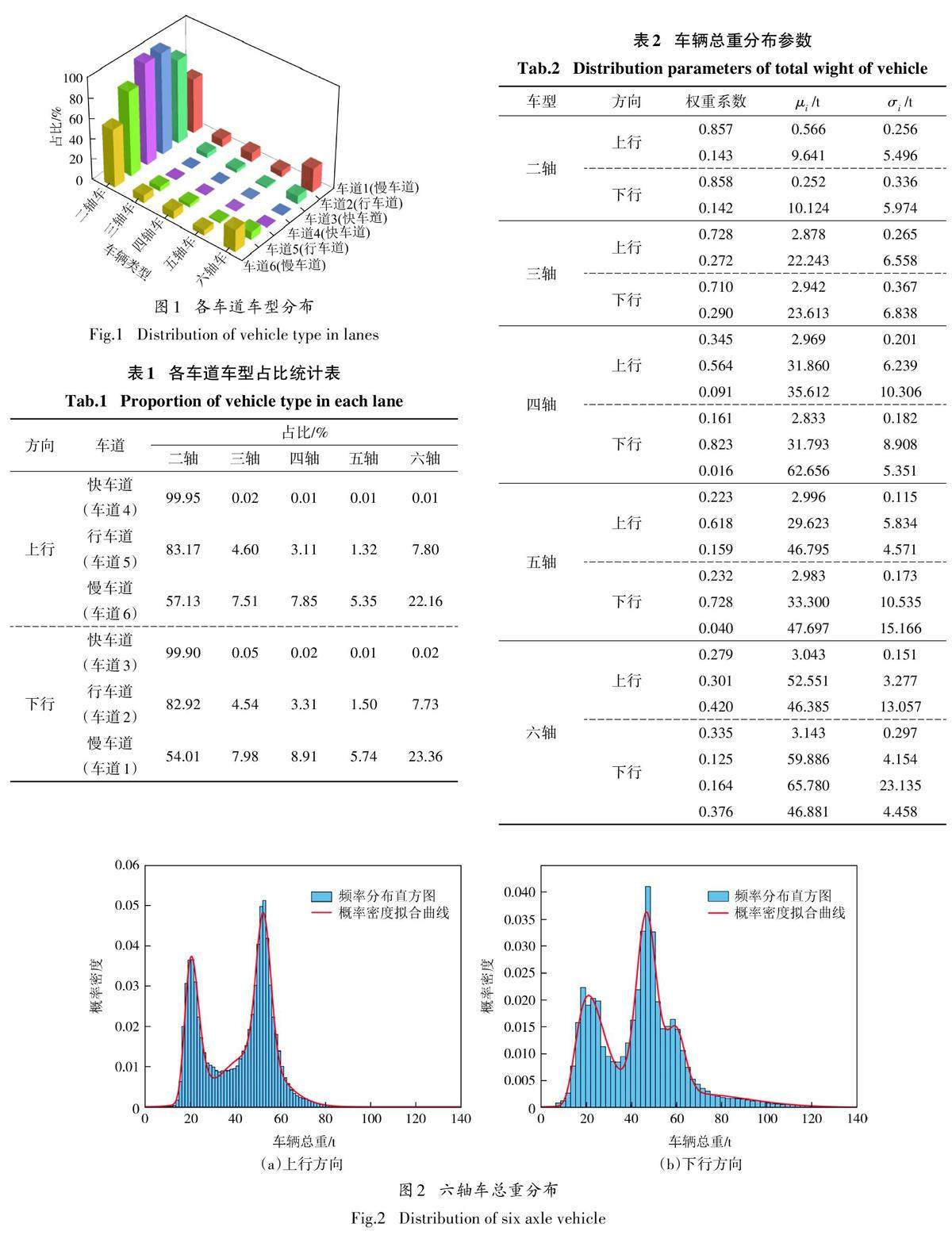

| 基于WIM数据的公路斜拉桥拉索疲劳可靠度评估

| 基于WIM数据的公路斜拉桥拉索疲劳可靠度评估

-

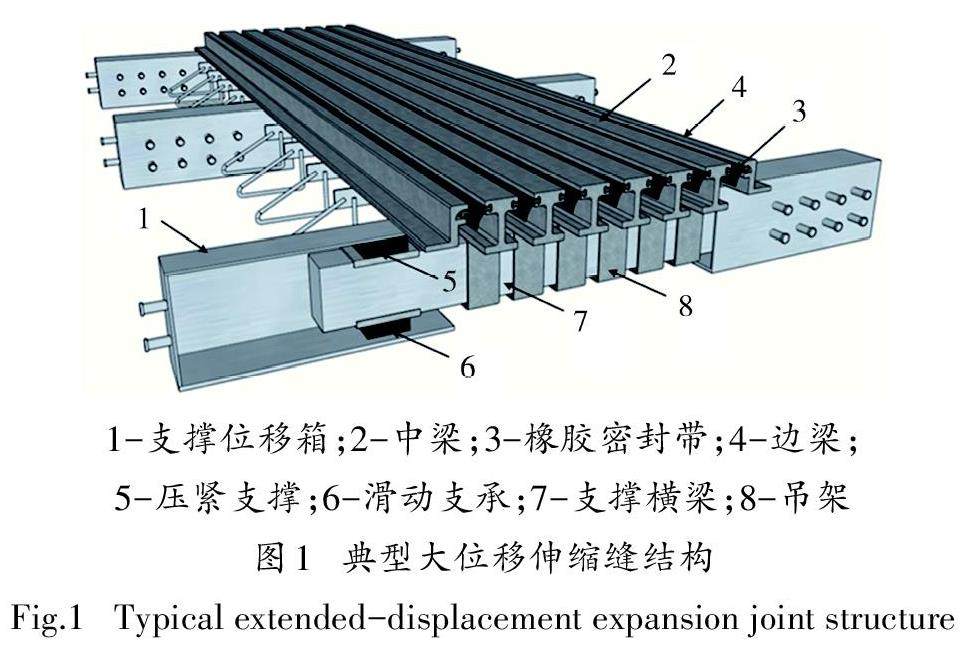

| 车流作用下大跨桥梁-伸缩缝一体仿真方法及动力分析

| 车流作用下大跨桥梁-伸缩缝一体仿真方法及动力分析

-

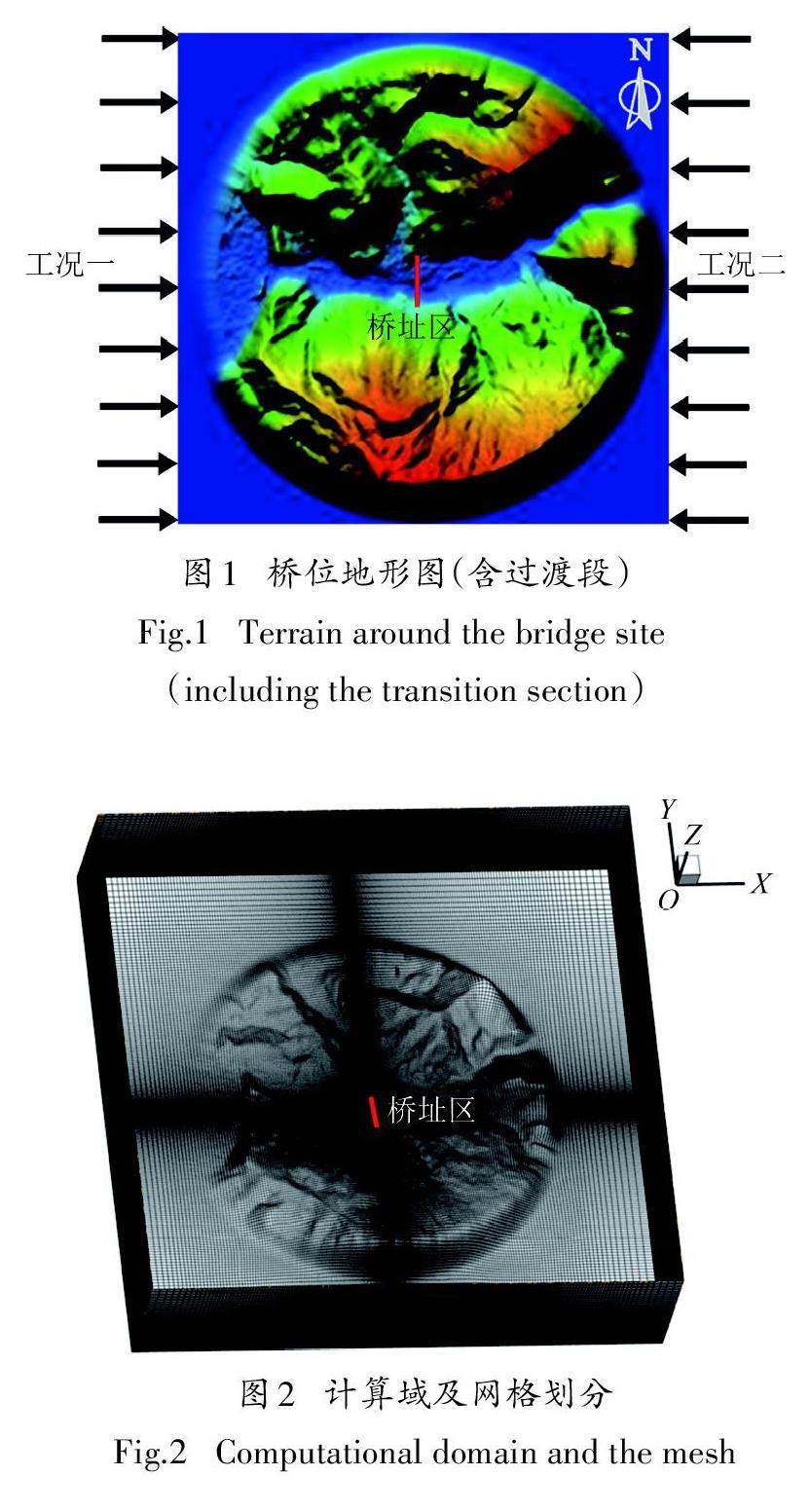

| 基于大涡模拟的山区桥址风场及其对桥梁抖振响应的影响

| 基于大涡模拟的山区桥址风场及其对桥梁抖振响应的影响

-

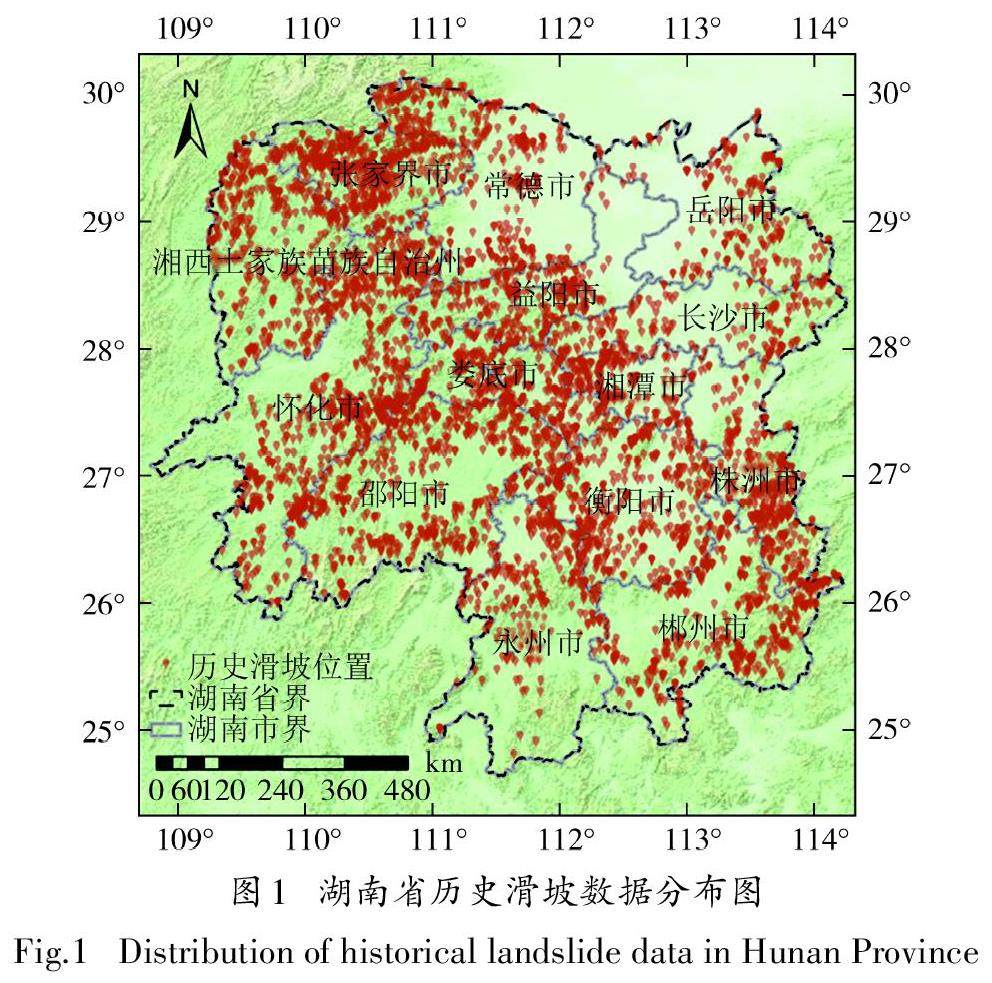

| 滑坡灾害影响下高速公路网络鲁棒性分析

| 滑坡灾害影响下高速公路网络鲁棒性分析

-

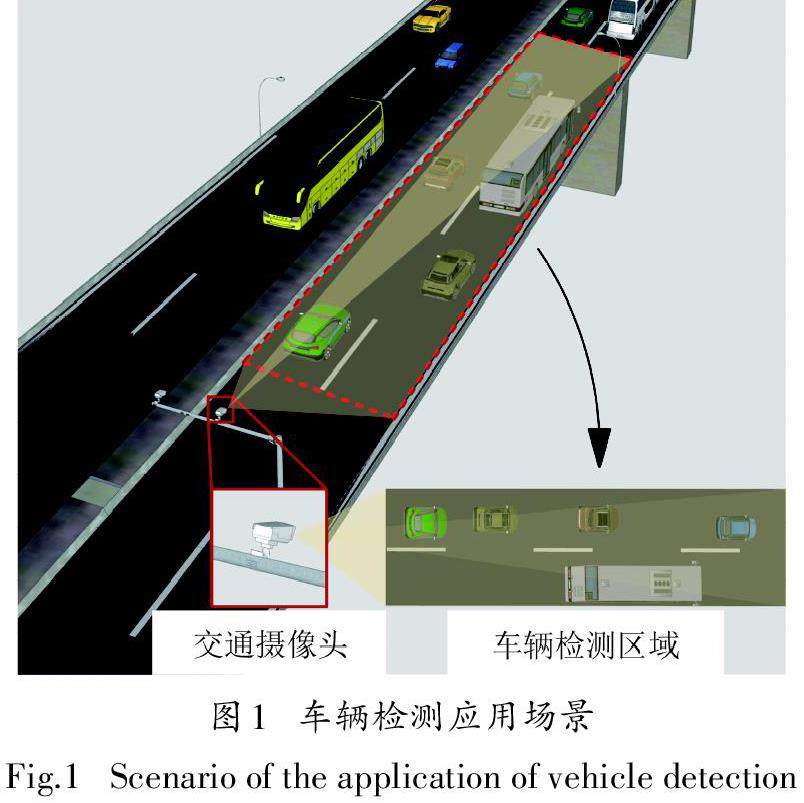

| 面向低光照环境的车辆目标检测方法

| 面向低光照环境的车辆目标检测方法

-

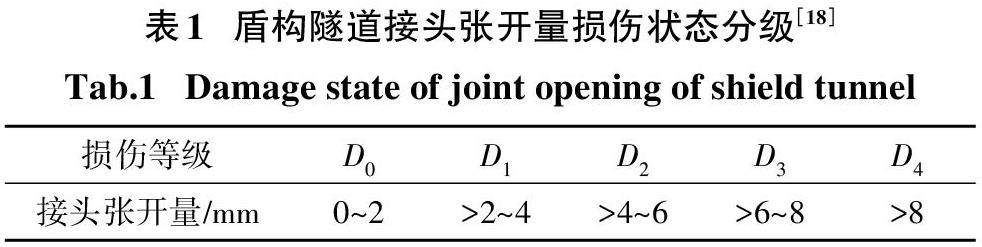

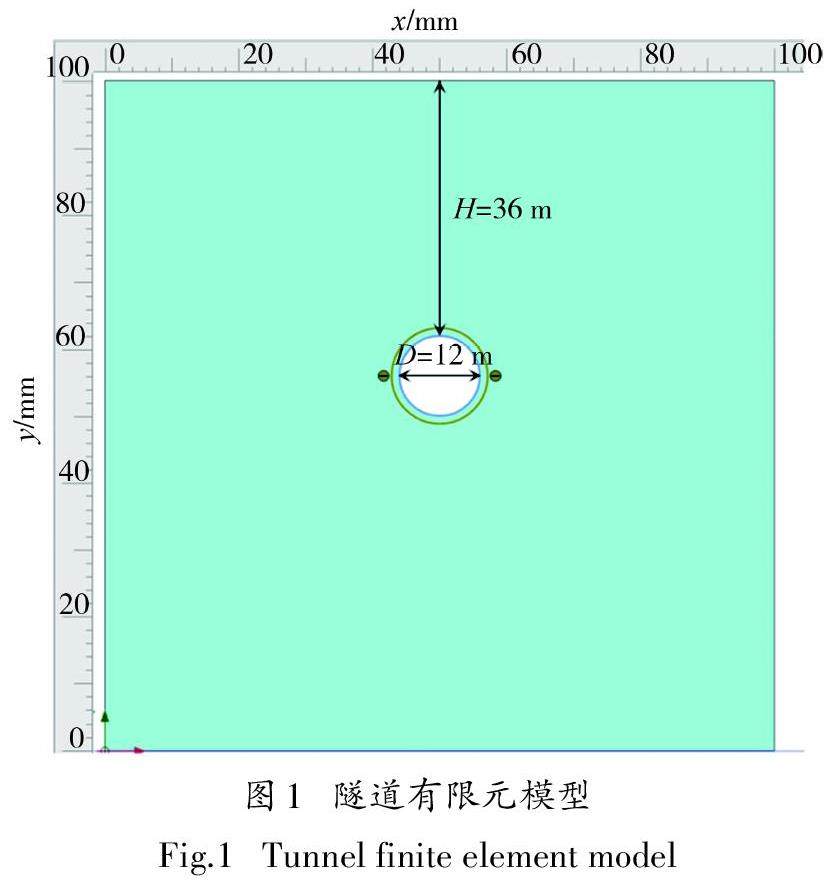

| 地表超载作用下锈蚀盾构隧道结构易损性分析

| 地表超载作用下锈蚀盾构隧道结构易损性分析

-

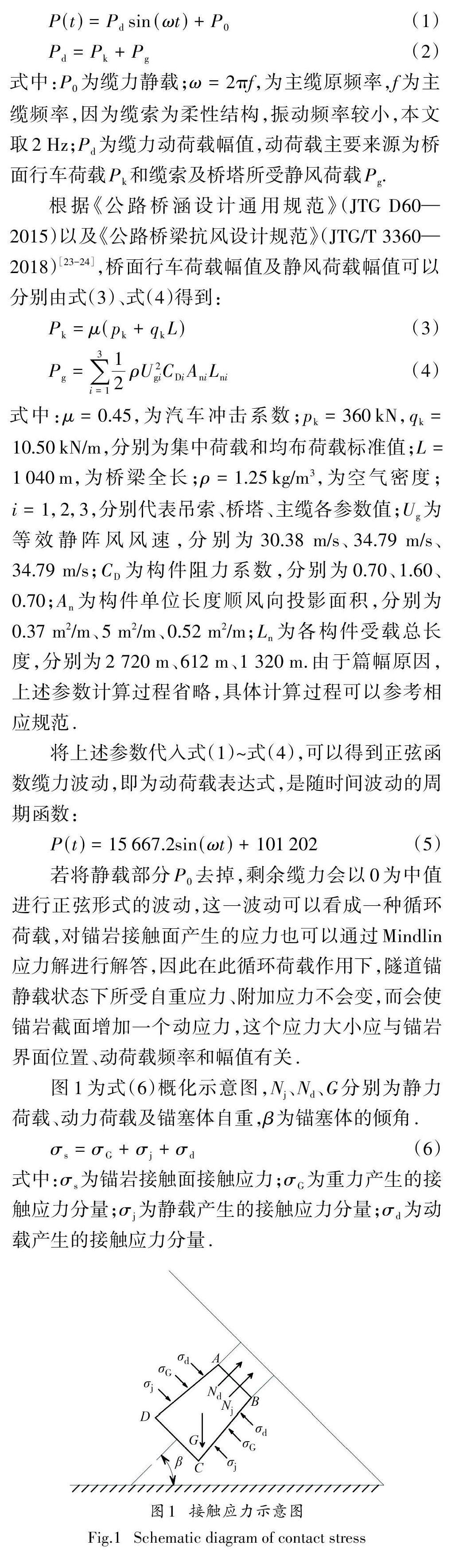

| 动荷载作用下隧道锚承载性能及影响因素敏感性分析

| 动荷载作用下隧道锚承载性能及影响因素敏感性分析

-

| 隧道围岩透明相似材料强度特征与配合比研究

| 隧道围岩透明相似材料强度特征与配合比研究

-

| 基于椭球体理论粘性土层隧道松动土压力研究

| 基于椭球体理论粘性土层隧道松动土压力研究

-

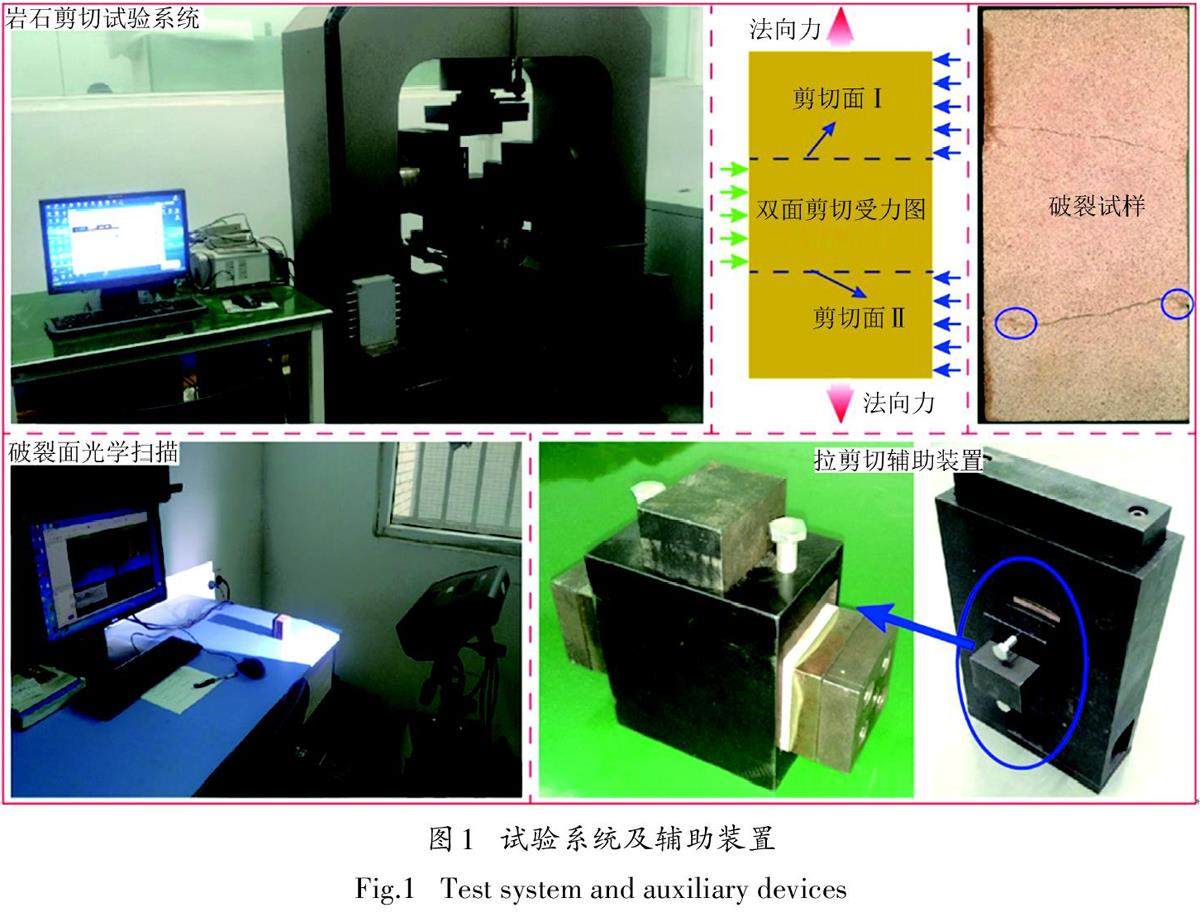

| 砂岩剪切破裂面形貌特征及粗糙度各向异性

| 砂岩剪切破裂面形貌特征及粗糙度各向异性

登录

登录