目录

快速导航-

卷首 | 守正与创新:人工智能时代信息科技课程重构之路

卷首 | 守正与创新:人工智能时代信息科技课程重构之路

-

对话 | 人工智能来了,信息科技课程怎么变革?

对话 | 人工智能来了,信息科技课程怎么变革?

-

对话 | 中小学人工智能教育的教学内容与实施策略探讨

对话 | 中小学人工智能教育的教学内容与实施策略探讨

-

对话 | “科”“技”并重理念下的高中人工智能教学实践

对话 | “科”“技”并重理念下的高中人工智能教学实践

-

对话 | 人工智能驱动的互动课堂体验网站开发与应用

对话 | 人工智能驱动的互动课堂体验网站开发与应用

-

专题 | “人工智能时代信息科技课程变革之路”众人谈

专题 | “人工智能时代信息科技课程变革之路”众人谈

-

专栏 | 人机分工与协同的趋势及对教学的意义

专栏 | 人机分工与协同的趋势及对教学的意义

-

专栏 | 机器人为什么要设计成人形?

专栏 | 机器人为什么要设计成人形?

-

专栏 | 生态的困局

专栏 | 生态的困局

-

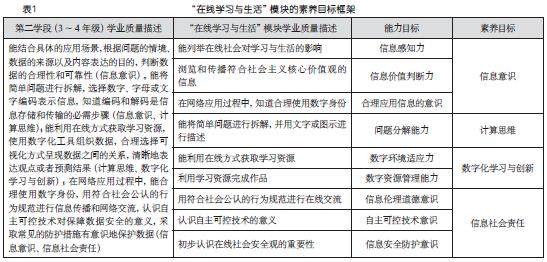

课标探索 | 理解课标要求,注重测评功能“在线学习与生活”模块的教学

课标探索 | 理解课标要求,注重测评功能“在线学习与生活”模块的教学

-

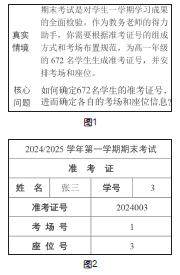

课标探索 | 核心素养导向下信息科技“在线学习与生活”模块学业评价的探索与实践

课标探索 | 核心素养导向下信息科技“在线学习与生活”模块学业评价的探索与实践

-

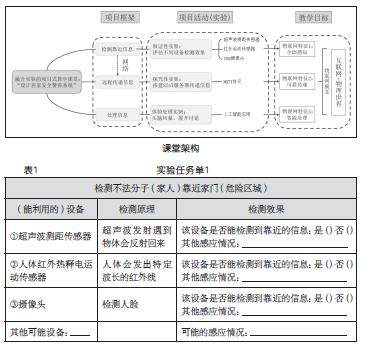

课标探索 | 针对小学三年级认知特点的信息科技双层PBL融合评价模式研究

课标探索 | 针对小学三年级认知特点的信息科技双层PBL融合评价模式研究

-

课标探索 | 综合实践活动中人工智能运用和学习的切入点

课标探索 | 综合实践活动中人工智能运用和学习的切入点

-

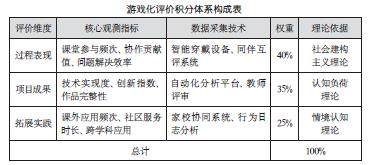

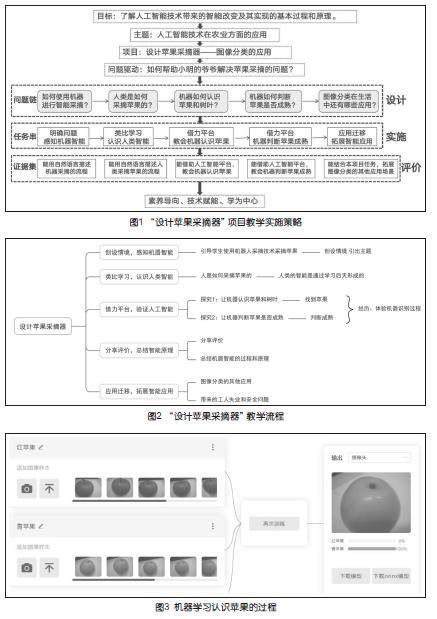

课标探索 | 基于核心素养的人工智能“问题驱动”教学探索

课标探索 | 基于核心素养的人工智能“问题驱动”教学探索

-

课标探索 | 《解码AI大脑——神经网络分层实验室》教学案例

课标探索 | 《解码AI大脑——神经网络分层实验室》教学案例

-

教研视点 | 思维可视化,打通计算思维进阶之路

教研视点 | 思维可视化,打通计算思维进阶之路

-

教研视点 | 图形·规则·变量:数智时代计算思维之抽象能力的三维培养策略

教研视点 | 图形·规则·变量:数智时代计算思维之抽象能力的三维培养策略

-

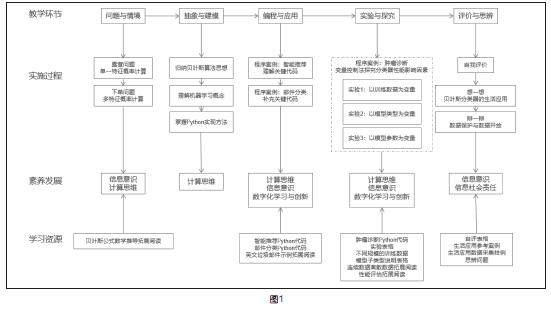

课程教学 | 基于5E教学法的人工智能两类实验教学实践

课程教学 | 基于5E教学法的人工智能两类实验教学实践

-

课程教学 | 面向问题解决能力培养的人工智能课程探索与实践

课程教学 | 面向问题解决能力培养的人工智能课程探索与实践

-

课程教学 | “科”与“技”并重理念下初中信息科技项目式学习的育人探索

课程教学 | “科”与“技”并重理念下初中信息科技项目式学习的育人探索

-

课程教学 | 融合实验的项目式学习实践与探索

课程教学 | 融合实验的项目式学习实践与探索

-

课程教学 | 指向计算思维培养的高中信息技术PBL教学实践

课程教学 | 指向计算思维培养的高中信息技术PBL教学实践

-

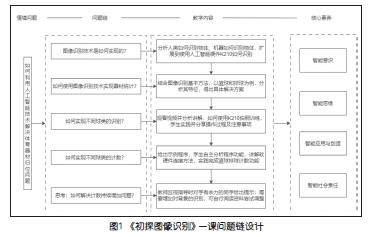

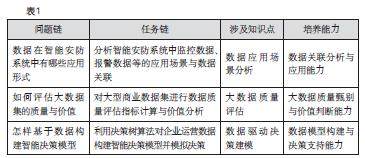

课程教学 | 指向计算思维培养的初中信息科技问题链与任务链设计

课程教学 | 指向计算思维培养的初中信息科技问题链与任务链设计

-

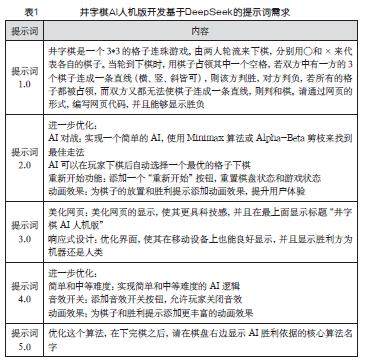

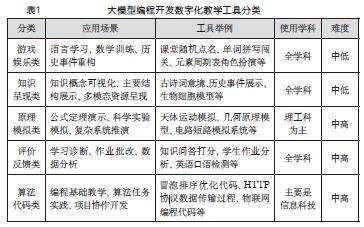

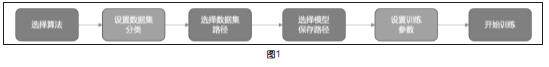

技术应用 | 大模型编程的教学实践:课堂应用与创新升级

技术应用 | 大模型编程的教学实践:课堂应用与创新升级

-

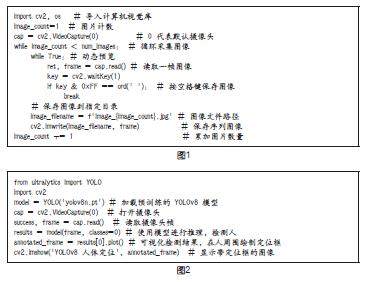

技术应用 | 学生没有编程基础也能学AI

技术应用 | 学生没有编程基础也能学AI

-

理论研讨 | 提示工程视角下AIGC如何赋能教学设计

理论研讨 | 提示工程视角下AIGC如何赋能教学设计

-

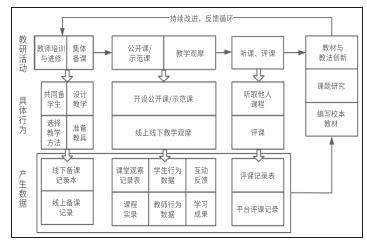

理论研讨 | “5G+”专递课堂背景下数据驱动的混合式教研实践研究

理论研讨 | “5G+”专递课堂背景下数据驱动的混合式教研实践研究

-

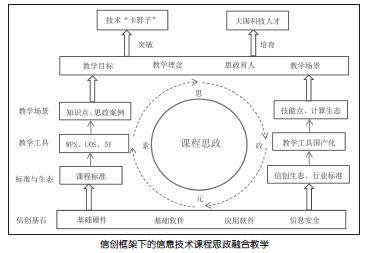

高教专区 | 基于信息技术应用创新框架的信息技术课程思政建设与实践

高教专区 | 基于信息技术应用创新框架的信息技术课程思政建设与实践

-

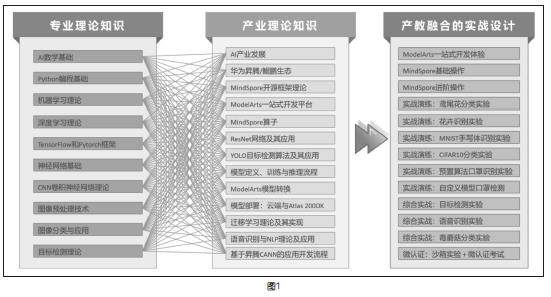

高教专区 | 基于华为“智能基座”的产教融合型专业创新实践教学模式探索

高教专区 | 基于华为“智能基座”的产教融合型专业创新实践教学模式探索

过往期刊

更多-

中国信息技术教育

2025年23期 -

中国信息技术教育

2025年22期 -

中国信息技术教育

2025年21期 -

中国信息技术教育

2025年20期 -

中国信息技术教育

2025年19期 -

中国信息技术教育

2025年18期 -

中国信息技术教育

2025年17期 -

中国信息技术教育

2025年16期 -

中国信息技术教育

2025年15期 -

中国信息技术教育

2025年14期 -

中国信息技术教育

2025年13期 -

中国信息技术教育

2025年12期 -

中国信息技术教育

2025年11期 -

中国信息技术教育

2025年10期 -

中国信息技术教育

2025年09期 -

中国信息技术教育

2025年08期 -

中国信息技术教育

2025年07期 -

中国信息技术教育

2025年06期 -

中国信息技术教育

2025年05期 -

中国信息技术教育

2025年04期 -

中国信息技术教育

2025年03期 -

中国信息技术教育

2025年02期 -

中国信息技术教育

2025年01期

登录

登录