- 全部分类/

- 生活艺术/

- 美与时代·上

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

设计美学论坛 | 适形造型浅论

设计美学论坛 | 适形造型浅论

-

设计美学论坛 | 解构与重构:博物馆视域下的展览叙事学研究

设计美学论坛 | 解构与重构:博物馆视域下的展览叙事学研究

-

设计美学论坛 | 湖泗窑陶瓷美学特征研究

设计美学论坛 | 湖泗窑陶瓷美学特征研究

-

设计理念探索 | 李渔养生设计理念研究

设计理念探索 | 李渔养生设计理念研究

-

设计理念探索 | 历史博物馆导视系统设计中的叙事性表达研究

设计理念探索 | 历史博物馆导视系统设计中的叙事性表达研究

-

设计理念探索 | 用户体验视角下红色纪念馆数字应用服务设计的质性研究

设计理念探索 | 用户体验视角下红色纪念馆数字应用服务设计的质性研究

-

创意产业论坛 | 遐想、寻踪、体验与迭代:基于文化视角的影视旅游目的地形成机制研究

创意产业论坛 | 遐想、寻踪、体验与迭代:基于文化视角的影视旅游目的地形成机制研究

-

传统与创新 | 乡村振兴视角下湖北纺织刺绣非遗可持续发展路径

传统与创新 | 乡村振兴视角下湖北纺织刺绣非遗可持续发展路径

-

传统与创新 | 徐州剪纸艺术的组织传承现状与路径研究

传统与创新 | 徐州剪纸艺术的组织传承现状与路径研究

-

传统与创新 | 重塑文化遗产,驱动创新传承

传统与创新 | 重塑文化遗产,驱动创新传承

-

传统与创新 | 中国传统茶文化在展示设计中的应用

传统与创新 | 中国传统茶文化在展示设计中的应用

-

观察与思考 | 中华文化共同体视域下南阳汉画像石中的胡人图像研究

观察与思考 | 中华文化共同体视域下南阳汉画像石中的胡人图像研究

-

观察与思考 | 国内外设计博物馆研究述评

观察与思考 | 国内外设计博物馆研究述评

-

观察与思考 | 饕餐纹在现代装饰绘画中的应用研究

观察与思考 | 饕餐纹在现代装饰绘画中的应用研究

-

观察与思考 | 形意与纹意:十二生肖压胜钱纹饰初探

观察与思考 | 形意与纹意:十二生肖压胜钱纹饰初探

-

观察与思考 | 砖上春秋:河南汉代画像砖赏析

观察与思考 | 砖上春秋:河南汉代画像砖赏析

-

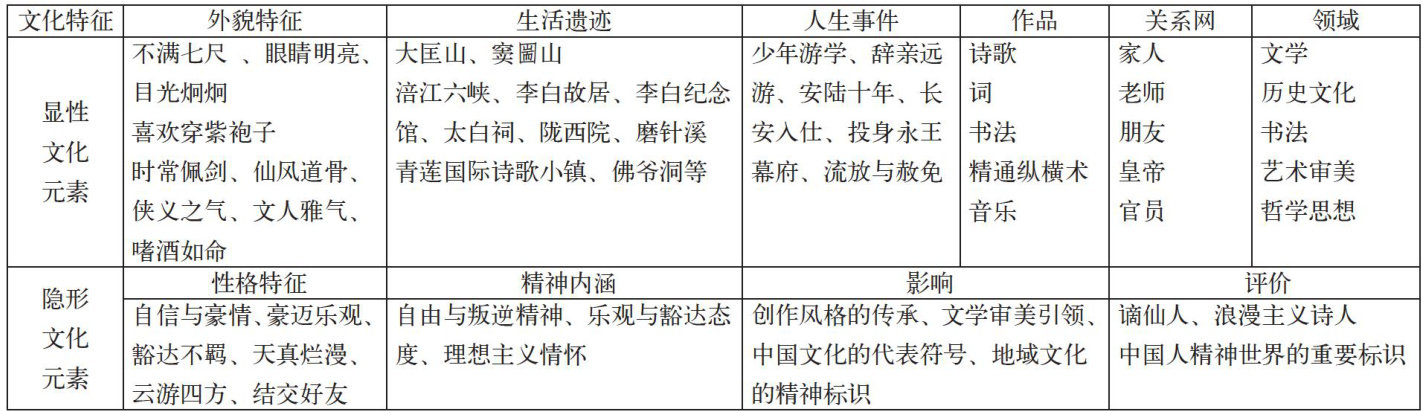

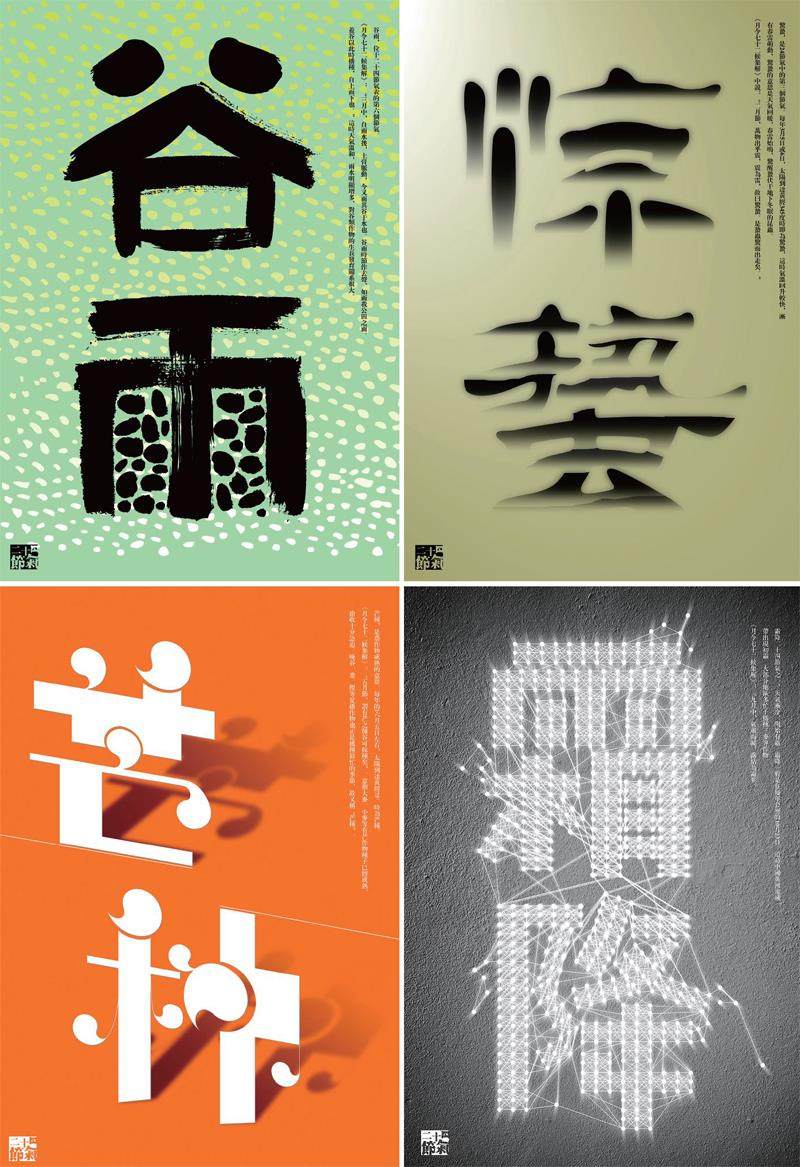

视觉传达设计 | 文旅融合视域下江油历史文化名人李白IP形象设计策略与实践研究

视觉传达设计 | 文旅融合视域下江油历史文化名人李白IP形象设计策略与实践研究

-

视觉传达设计 | 民国时期香云纱商标设计与保护研究

视觉传达设计 | 民国时期香云纱商标设计与保护研究

-

环艺设计 | 汉水流域传统民居建筑装饰与建筑空间关系探究

环艺设计 | 汉水流域传统民居建筑装饰与建筑空间关系探究

-

环艺设计 | 双碳目标下环巢湖湿地公园景观规划策略研究

环艺设计 | 双碳目标下环巢湖湿地公园景观规划策略研究

-

环艺设计 | 塘河古镇建筑装饰的文化寓意探析

环艺设计 | 塘河古镇建筑装饰的文化寓意探析

-

环艺设计 | 洛阳会馆式建筑装饰纹样文化内涵研究

环艺设计 | 洛阳会馆式建筑装饰纹样文化内涵研究

-

环艺设计 | 洛阳市东关大街夜景照明更新设计探究

环艺设计 | 洛阳市东关大街夜景照明更新设计探究

-

环艺设计 | 景泰蓝融入北京东城居民社区文化的设计研究

环艺设计 | 景泰蓝融入北京东城居民社区文化的设计研究

-

数字艺术 | 基于动机认知理论的模拟经营类手游引导设计研究

数字艺术 | 基于动机认知理论的模拟经营类手游引导设计研究

-

数字艺术 | 传统工艺美术的数字化传播

数字艺术 | 传统工艺美术的数字化传播

-

数字艺术 | AI赋能虚拟助手:重塑沉浸叙事的边界

数字艺术 | AI赋能虚拟助手:重塑沉浸叙事的边界

-

数字艺术 | 诗意的流转:网络微短剧中非遗文化传播的审美趋向

数字艺术 | 诗意的流转:网络微短剧中非遗文化传播的审美趋向

-

数字艺术 | 具身认知视域下科普绘本的数字化设计研究

数字艺术 | 具身认知视域下科普绘本的数字化设计研究

-

数字艺术 | 多元、流动与工具化:乙女游戏角色的男性气质研究

数字艺术 | 多元、流动与工具化:乙女游戏角色的男性气质研究

-

产品设计 | 文化记忆理论下公共图书馆文创设计策略研究

产品设计 | 文化记忆理论下公共图书馆文创设计策略研究

-

产品设计 | 基于气味情绪效应的闹钟设计研究

产品设计 | 基于气味情绪效应的闹钟设计研究

-

设计作品 | 叶峰泉作品

设计作品 | 叶峰泉作品

-

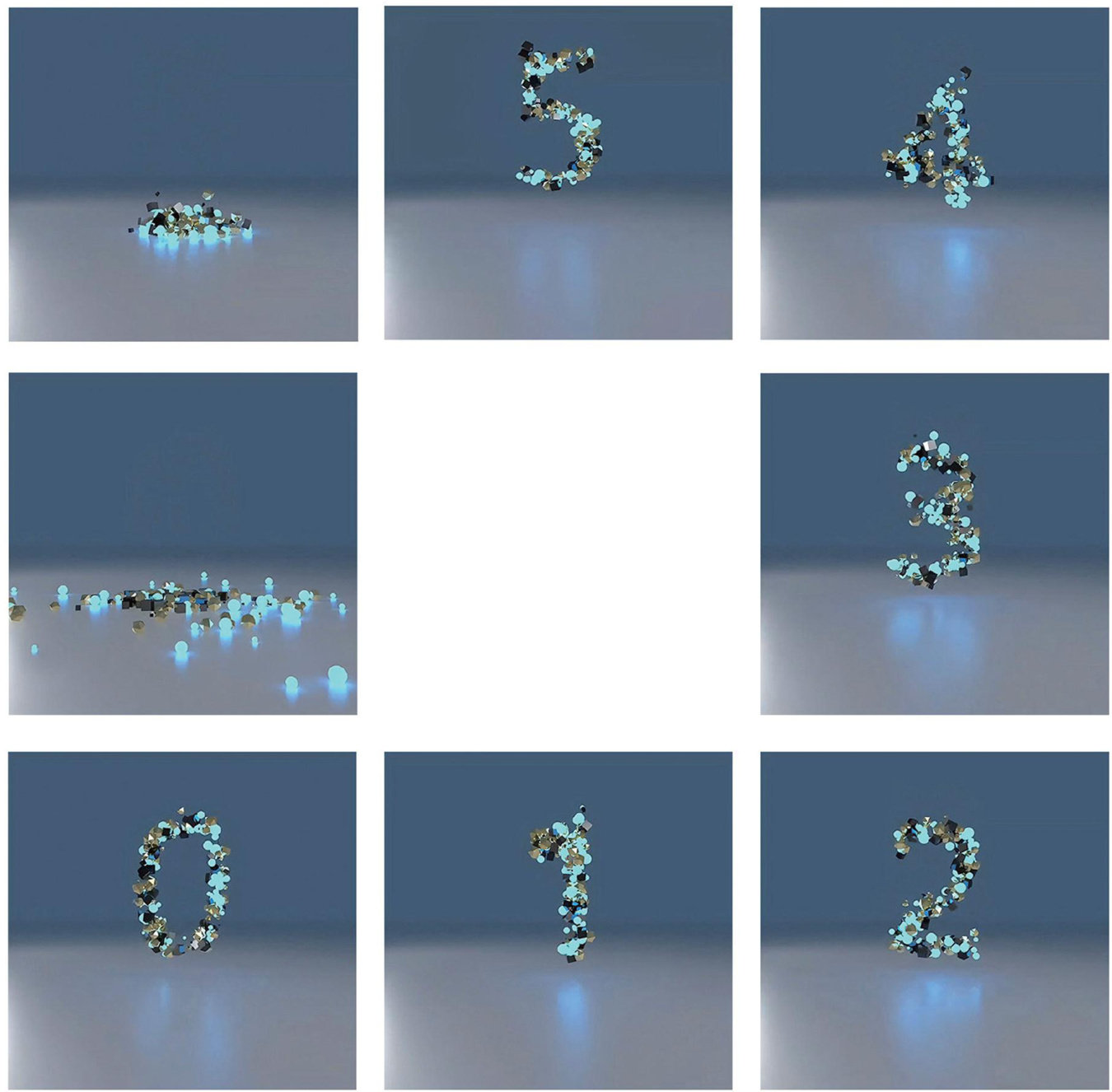

设计作品 | 陈洋作品

设计作品 | 陈洋作品

-

设计作品 | 吴豫、焦腾逸、刘国靖、蔡翔作品

设计作品 | 吴豫、焦腾逸、刘国靖、蔡翔作品

-

设计作品 | 廖一联作品

设计作品 | 廖一联作品

登录

登录